建物は住まい手さんに引き渡される前に行われる内覧会はとても貴重な体験です。建物は体感してみて解ることも多くてとても勉強になります。

建物は住まい手さんに引き渡される前に行われる内覧会はとても貴重な体験です。建物は体感してみて解ることも多くてとても勉強になります。

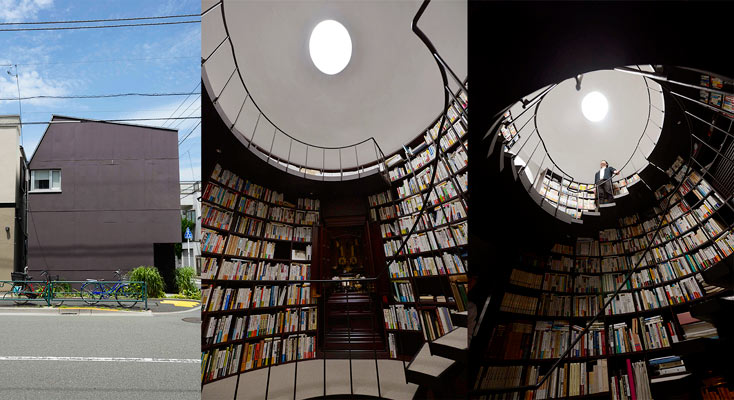

今回は「目黒本町の家」の内覧会に参加してきました。

設計・監理は戸田晃建築設計事務所さんです。

戸田さんは、新築の建物に古い建具や建材を上手に組みこんで設計されていて、古い住まいが持っている思い出を上手に引継いでいます。

私も古い建具や建材を取り入れますが、現場では大変なことが多いです。古い部材を再利用するために壊さないように丁寧に解体するのはとても大変で大工さんに丁寧に解体をお願いしたりします。どうにか解体したのはいいのですが、解体した部材の保管場所を探したりするのもひと手間です。最後に部材を取り付ける段階になっても苦労が続きます。部材の痛みが激しかったり、反ってしまったりと簡単に取り付けができなかったりと大変なことばかり。工務店さん、大工さんに申し訳がありません。。。でも、そんな苦労を乗り越えて新しい部材の中に古い建具がさりげなく納まっている姿はとても雰囲気が良いと思っています。

さて、「目黒本町の家」では新旧の部材の組み合わせが絶妙でした。また古い部材が張りぼてに見えないような見事な設計で上手に建物に組み込んでいるところが見どころです。各職方さんの仕事も丁寧で息のあった仕事は不思議と見ているこちらがと楽しくなってきます。

さて、「目黒本町の家」では新旧の部材の組み合わせが絶妙でした。また古い部材が張りぼてに見えないような見事な設計で上手に建物に組み込んでいるところが見どころです。各職方さんの仕事も丁寧で息のあった仕事は不思議と見ているこちらがと楽しくなってきます。

また新しい建具類も無垢の木からつくられていて、こちらも経年変化でどんどん美しくなっていくはず。古い物と新しい物の境界がわからなくなっていくのも天然素材を使う楽しみだと私も思います。

やはり古い建具や部材は新しい部材にない魅力をもっていて、上手に組み合わせるとさらに魅力を増すことを感じました。その魅力は時間を重ねたきれいな経年変化です。そこには新建材の組み合わせでは決してできない魅力がありますね。ギャップ萌えです。大工さんの手わざも見事なもので、ホントほれぼれしました。

戸田さんとお話しする中でも、新旧を組み合わせるスタイルは苦労することが多いけれども古い部材の魅力は変えるものが無いと話されいたのが印象的で、私も全面的に共感します。

また、この建物はスキップフロアになっていて、建て方も随分苦労したとのこと。プレカット業者さんにもお会いしましたが相当悩んだようです。現場担当の監督さんも笑顔を見せながらの苦労話をしていました。ですが、その笑顔は素晴らしく「目黒本町の家」の出来栄えを象徴しているように思えました。

「目黒本町の家」の住まい手さんは、過去のオープンハウスに参加されて、戸田さんの設計思想に触れ設計が大きく前進したお話を聞きました。住まいが完成するまでは長い時間が必要ですから、住まい手さんと設計者の付き合う時間は必然的に長くなってきます。そんな長い時間を一緒に走り切るには深い部分での共感が大切だと改めて感じます。

「目黒本町の家」のお施主さま、戸田晃建築設計事務所さま、森屋建設株式会社さま、改めて貴重な体験をありがとうございました。