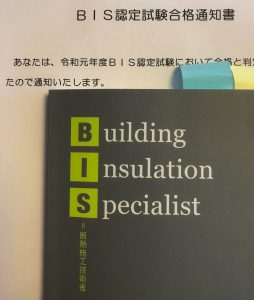

BIS認定試験に合格しました。

何歳になっても試験は緊張するし、合格すると嬉しいものです。ちなみにBISは北海道でうまれた、断熱気密や暖房・換気に関する技術者です。寒冷地に特化したした資格です。温暖な千葉では氷点下になることはほとんどありませんが、断熱気密などの理屈は同じはず。

何歳になっても試験は緊張するし、合格すると嬉しいものです。ちなみにBISは北海道でうまれた、断熱気密や暖房・換気に関する技術者です。寒冷地に特化したした資格です。温暖な千葉では氷点下になることはほとんどありませんが、断熱気密などの理屈は同じはず。

千葉では少し間違っていてもどうにかなる?けど、北海道の気候では命取りになる厳しさがあり、しっかりとした技術、基本を知ることは必要と考えた次第です。いや、間違った知識では温かい家にはなりません。UA値は必要ですがそれだけでは温かい家にはならないのです。

この試験を受けなかったら、暖房度日数、暖房設備容量、灯油消費量を手計算するなんて事は無かったでしょう。普段使っているシミュレーションソフトの理屈をほんの少しでも理解できたので良かったと思ってます。

テキストとして使われた “北の住まいの熱環境計画 2015年” もとてもよくまとまっていて、温熱の勉強を始めてからつぎはぎ状態の知識も整理できました。あちらこちらから聞いた知識がこの一冊に!です。以前の現場で悩んだ事についてもまとまっていて、あの時この一冊があれば。。。と思う点もあります。

BIS認定 あらためて北海道で知りたいこと

無事テストは合格しましたが、始まりの第一歩。どうやって実務で生かして生きましょうか。北海道の実務者の皆さんが、寒冷地での技術をオープンにしてくれたように広めていかないとね。技術はオープンソースでひろまる時代ですから。

特にパッシブ換気については是非取り入れたい技術。建物内の上下の自然温度差によって生じる換気動力が主動力になるので、動力が不必要なのは魅力的です。

以下は個人的の目標。テストでまだまだ理解できていないことも見つかり、まだまだ勉強することがたくさん。

BISの本拠地、北海道での極限の状況を体感したいと思っています。やはりテストの合格だけでなく実地での体感が大切。

岐阜の森こうすけさんが開催されている北海道断熱修行の旅 来年は参加したいと考えてます。