木造建築でここまで出来る驚きがありました

先日、建築家ヘルマン・カウフマン氏の講演会に参加してきました。

建築実務者としても向上心を抱くこともできた素晴らしい講演でしたので、自分にとっての忘備録としても残しておきたいと思います。

Big セミナー2018 「持続可能な省エネ・木造建築自然と調和する建築デザイン」

フォアアールベルク州の建築システムとプレファブ技術

講演内容はカウフマン氏の実例からの紹介がメイン。どの実例も素晴らしい建築でした。シンプルなデザインですがそれを実現する納まり、ディテールが丁寧に練られています。

また、フォーアベルク州の建設システムがカウフマン氏設計のプレファブシステム木造建築を建設可能にしているようです。日本のプレカットとは違う、大型パネルを制作できる仕組みです。紹介された映像からは、屋根のついた工場で温かい環境でビルダーさんが作業をしている様子が紹介されてました。

シンプルで美しいデザインと経年変化の価値

カウフマン氏の建築のデザインはとてもシンプル。表面を化粧材で仕上げることなく木材、ガラスなどを素材そのままにあらわしています。木部も特に塗装をしていないようです。

このため建物全体が自然の色合いのままでとても美しいと感じます。また使用する建材を素材・形についても極限まで絞り込んでいるので、余分な線がほとんど無いシンプルなデザインになり建築全体の美しさを際立てます。

ディテールがアップになっても美しく、さらに徹底したプレファブ工法がその美しさをさらに高めているようです。落ち着いた作業環境で作業の精度が高まり、さらに設計が極限まで精度を高める好循環が働いているように思えます。

オーストリアの美しい景観に建てられてる建築のどれもが景観に見事に溶け込んでいるようにみえます。日本でも景観保護で外装の色が決められている地域もありますが、それともまた違う雰囲気。コンビニとかガソリンスタンドの看板がブラウンに塗られているあの景色。シルバーグレーに変色した外壁が山間部の岩肌になじんでいる様子は一味違う雰囲気。その理由の一つとして部材への経年変化への意識がありそう。

日本では完成直後の美しさを求めてしまいがちですが、経年変化によって色あせていく事を良しとしているようなのです。外壁仕上げの無垢の木材にも、表面に塗装仕上げをしていないのです。ですから年月が経つと木材がシルバーグレーに変色しますがそれを良しとしています。この点はカウフマン氏だけでなくフォーアベルク州全体でのデザインコードへの認識のようでした。

設備を裏方に徹し、建築の美しさを引き立てる

もう一つの特徴は、設備の設計です。空調等の設備類は裏方として緻密に隠されて表にはほとんど現れません。これは、建築の美しさを最大限に保つための設計思想です。

実例では相当規模な設備システムを必要としていましたが建物内部の見える部分ではその存在を感じません。このような設備面などの工夫が、さらに建物をシンプルに美しく見せているようです。

持続可能な木造建築とパッシブハウスレベルの高性能

建物性能についてもエネルギー消費量を少なくする設計で、パッシブハウスレベルの高性能なものです。公共建築においてもトリプルサッシが使われていて一次エネルギの削減に効果を上げているようです。

*パッシブハウスレベルとは、ざっくりですが窓ガラスがトリプルガラス、断熱材の厚みが30センチ位のレベルです。

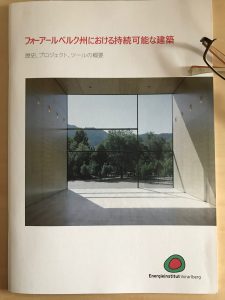

こちらのパンフレットは「フォーアールベルク州における持続可能な建築」の日本語翻訳版 です。 Dotプロジェクトさんが会場で販売してくれました。 フォーアベルク州の取り組みが詳しく紹介されているので今回の公演内容をさらに理解できる内容でした。¥500で販売されています。

地域材とプレファブ建築の未来

またフォーアベルク州の建築は、工務店や大工さんと共働して地域活性に取り組み効果を上げている点も見逃せません。

プレファブ工法も建築家と工務店・大工さんなどの職工さんとの共働によるもので、工事の精度・工期の短縮・作業環境の安全など全ての面で成果を上げています。

フォーアベルク州の建築が、住まいとしての成果をあげるのはもちろんですが、地域経済を牽引していく一つの原動力になることはとても望ましい事だと思います。

日本でもできる事がある

現在、私達がとり組んでいる高断熱・高気密の住まい作りを積極的に進めていく事はもちろんですが、性能を少しでも高めるためにも工務店・大工さんなどの職工さんと一緒に知識や理解を深める勉強が必要になってきます。

また千葉県はフォーアベルク州と同じような豊かな山林があります。先日もBlog記事でスギ材の良さを紹介したばかりですが、千葉県はスギの産地では有名ですのでスギ材を積極的に活用してその良さを広めていきたいところです。まず、私にできることは情報を発信することですね。

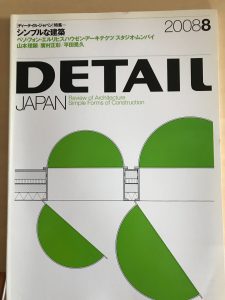

『DETAIL JAPAN』2008年8月号との出会い

”ヘルマン・カウフマン”をキーワードにしてカウフマン氏について調べていた際に偶然手元にあった『DETAIL JAPAN』2008年8月号に彼の建築が特集されていたことに気づきました。10年前の私は、その記事を読んだものの、内容を深く理解することはできませんでした。

しかし、2018年の講演会に参加し、実際のプロジェクトや技術的な解説を聞くことで、ようやくその一部を実感できるようになりました。カウフマン氏の建築が「デザイン」だけでなく、「プレファブ技術」や「持続可能な地域材の活用」を含むシステムとして機能していることが明確になりました。

カウフマン氏が中心となってフォーアベルク州では木造建築が地域をけん引しています。同じように日本では豊かな森林があり木造建築が作られています。一朝一夕ではカウフマン氏のような、フォーアベルク州の活動はできないと思います。

ですが木造建築の可能性がまだまだ広がっていることに気が付くことができました。その技術を住まいづくりに還元していけば10年後に何か変わっているはずです。

このように、一つのテーマを時間をかけて理解していくことは、建築実務者にとって重要なプロセスであると改めて感じています。

10年後の木造建築の未来へ

木造建築の未来は、単なる設計や技術革新だけでなく、地域の資源を活かしながら、持続可能な仕組みを築くことが鍵となります。カウフマン氏の建築哲学が示すように、地域材・プレファブ技術・エネルギー効率の向上を掛け合わせることで、よりよい未来を創ることができるでしょう。

10年後、日本の木造建築がどのように進化しているのか。その可能性を探りながら、引き続き学び、実践していきたいと思います。

関連本記事の内容は2018年時点のものですが、関連する新しい情報として以下のリンクを追加しました。記事・参考リンク(2024年追記)

Facebook投稿: モック工場のプレファブ実践

プレファブシステムの実践:モック千葉工場での経験とサンブ杉の可能性

千葉県の地域材活用の可能性:千葉県産サンブスギを活かした住まいづくり

建物は住まい手さんに引き渡される前に行われる内覧会はとても貴重な体験です。建物は体感してみて解ることも多くてとても勉強になります。

建物は住まい手さんに引き渡される前に行われる内覧会はとても貴重な体験です。建物は体感してみて解ることも多くてとても勉強になります。 さて、「目黒本町の家」では新旧の部材の組み合わせが絶妙でした。また古い部材が張りぼてに見えないような見事な設計で上手に建物に組み込んでいるところが見どころです。各職方さんの仕事も丁寧で息のあった仕事は不思議と見ているこちらがと楽しくなってきます。

さて、「目黒本町の家」では新旧の部材の組み合わせが絶妙でした。また古い部材が張りぼてに見えないような見事な設計で上手に建物に組み込んでいるところが見どころです。各職方さんの仕事も丁寧で息のあった仕事は不思議と見ているこちらがと楽しくなってきます。