──「意味」で選ぶパッシブ設計の判断

1. 「数字がいいから」では、決まらない

パッシブハウス認定の基準値をクリア、UA値0.18。

──でも、それだけで“良い設計”と言えるのか?

高断熱高気密の住宅設計では、性能値が重要な判断軸になります。

実際、私たちもdesignPH/PHPPを使い、シミュレーションを重ね、PH基準をクリアします。

けれど、設計はもっと複雑で、もっと複雑な判断が必要とされます。

とくに都市型パッシブハウスでは、性能を満足する以外の要件が求められます。

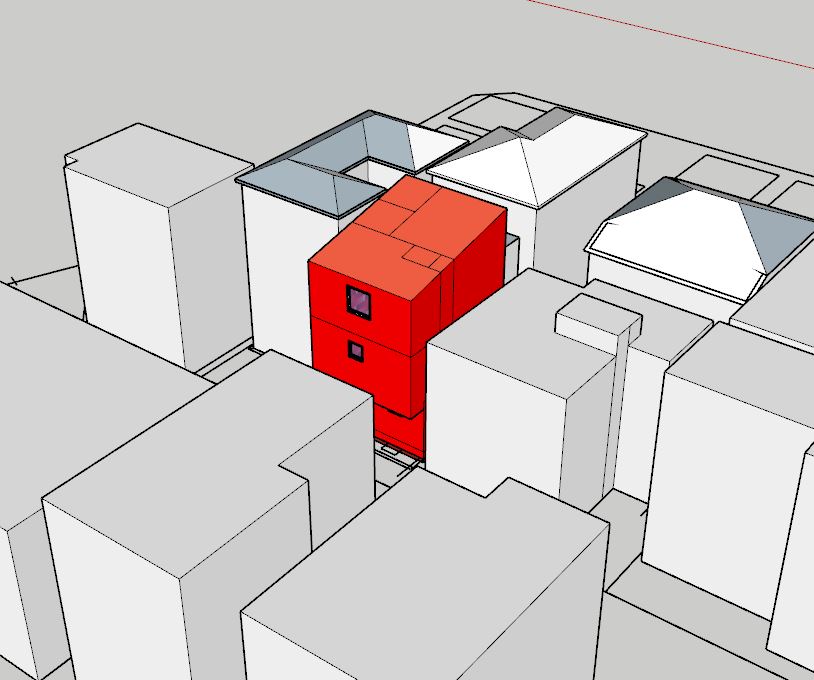

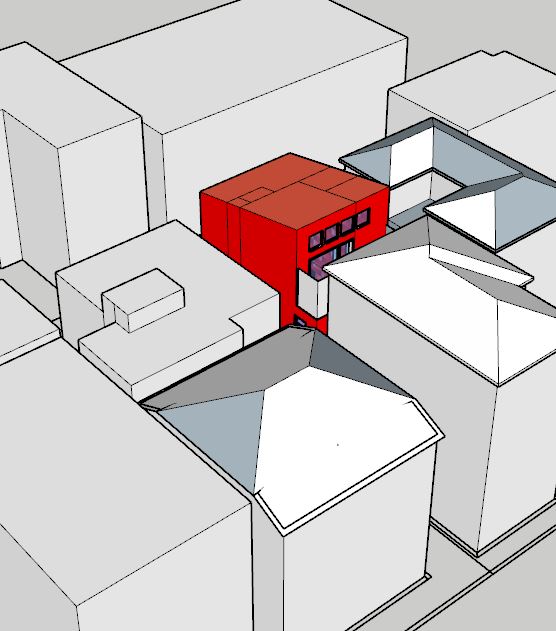

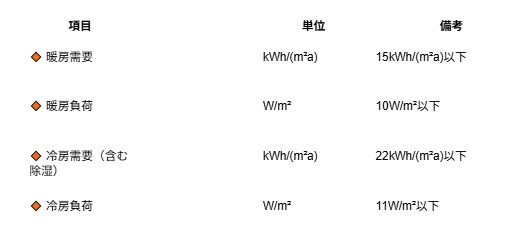

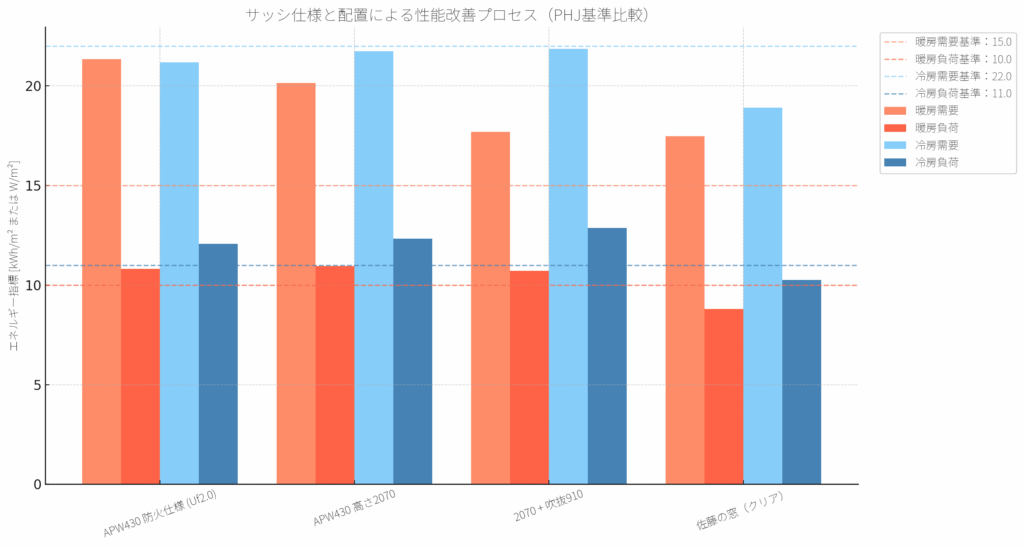

2. 暖房需要と冷房負荷──「都市では負荷で突破する」

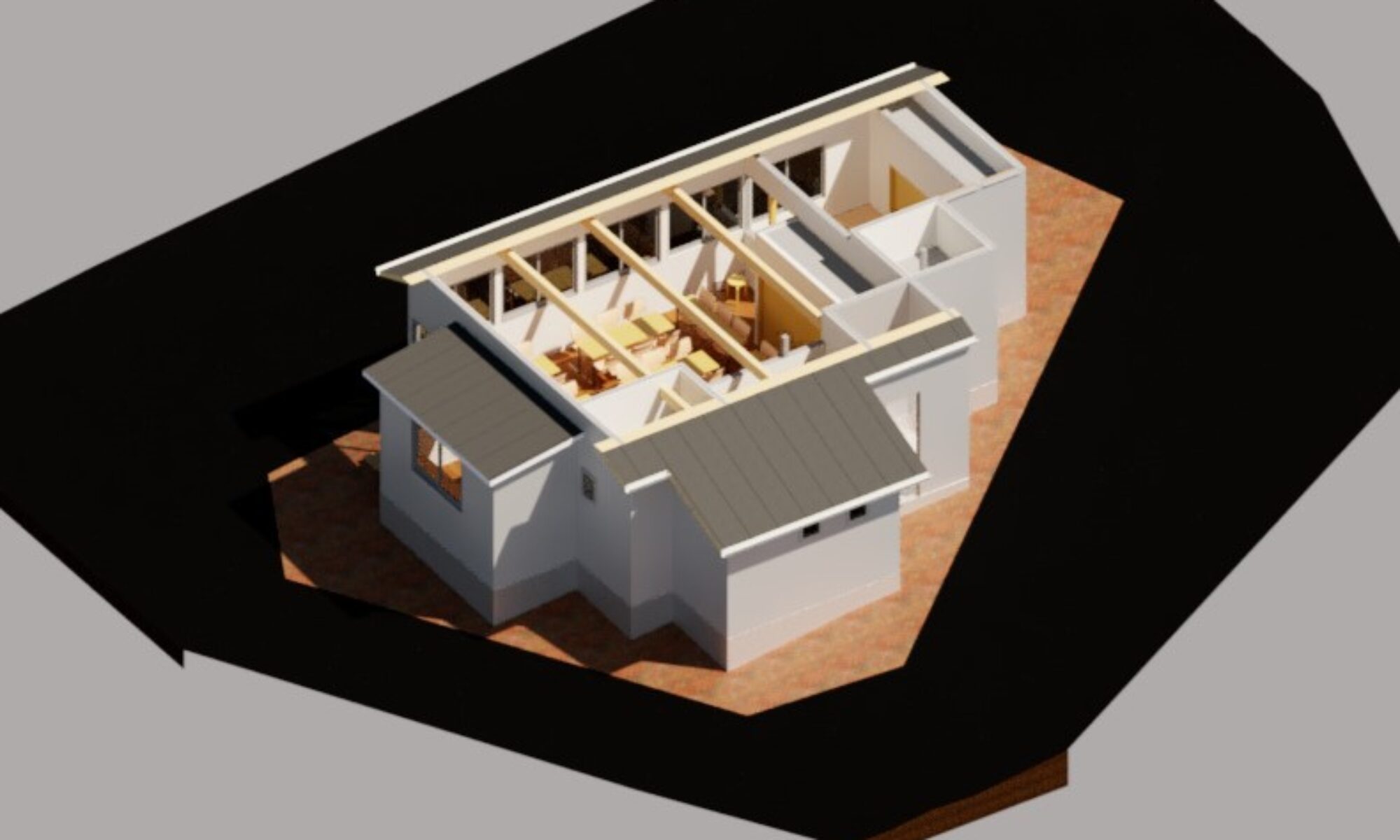

都市型敷地でのパッシブハウスは、周囲建物の影響で建物配置に限界があり、南側の窓から日射取得するなど、“理想的なパッシブデザインの設計”が難しいことが多いです。

今回の敷地でも、冬の日射取得が非常に難しいことが事前に分かっていました。

そのため、「暖房需要の削減」ではなく、「暖房負荷の抑制」を目標としています。

そこで、私たちは外皮性能でのシミュレーションでは以下のような複数の方向からアプローチしました。

- 建物形状の工夫

- 外皮強化による改善

- 窓の配置・サッシ性能の検討・ガラスの選択(ECLAZ)・防火設備または防火ガラスの選択

こちらのグラフは、上記の条件に対して、PHPPシミュレーションで得られた【暖房需要・暖房負荷・冷房需要・冷房負荷】の値を可視化したものです。

PHJが定める各性能項目の基準ラインを重ねて表示しており、どの段階でクリアできたのかを観ることができます。

「2070+吹抜910」で暖房需要と冷房負荷がやや残りますが、「佐藤の窓:スマートウィン(クリア)」にて暖房需要以外の基準を満たす結果となりました。やはり日射取得が厳しい敷地では暖房需要のクリアは難しいと考えて良いのでしょう。

最終的には「冷暖房のピーク負荷」でクリアする道を選びました。

このグラフは、単なる高性能窓の選定だけでなく、配置と取り付け方の影響も大きいことを裏付けています。

都市型敷地でのパッシブハウスは、周囲建物の影響で建物配置に限界があり、南側の窓から日射取得するなど、“理想的なパッシブデザインの設計”が難しいことが多いです。

「冷暖房負荷で突破する」ことは、都市型敷地でのパッシブハウスの一つの解決策になります。

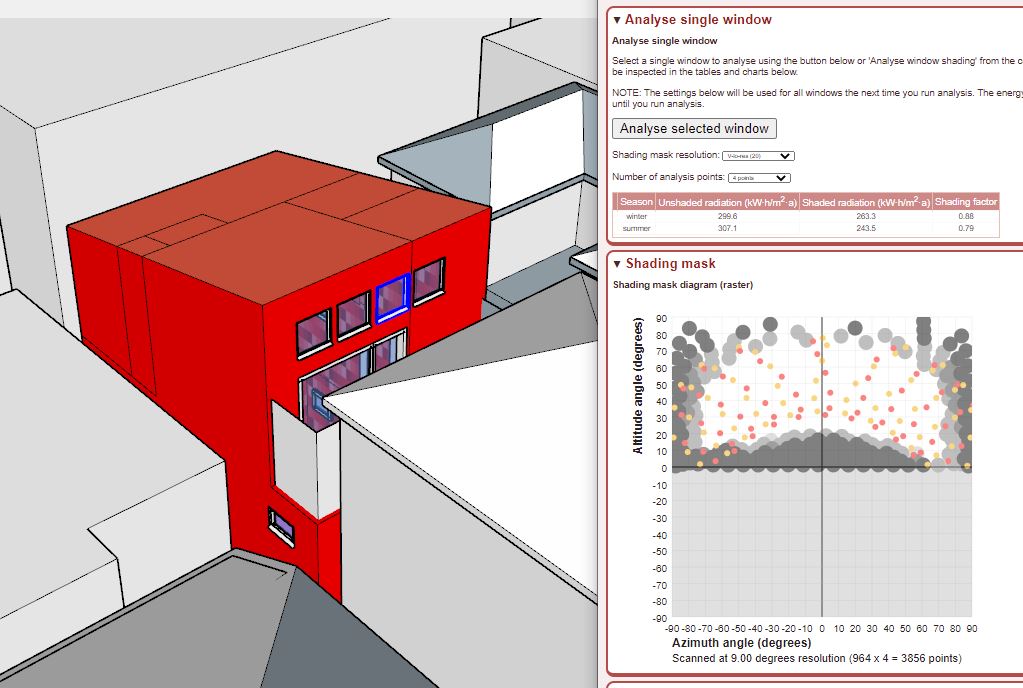

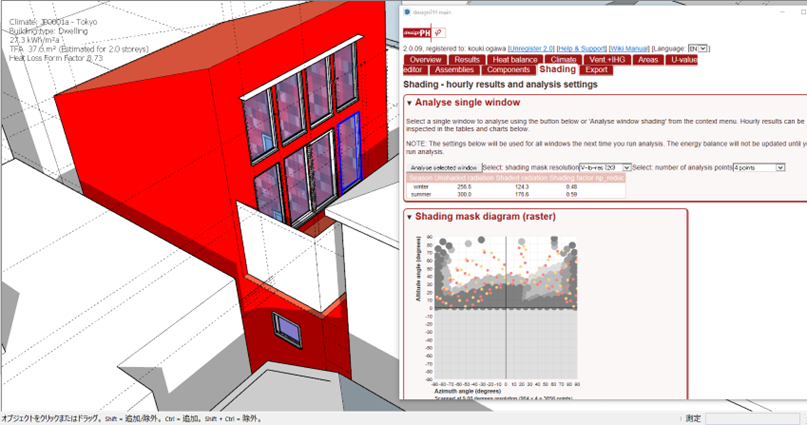

3. 南面開口部の日射取得──設計判断を支えるdesignPHの解析

日射取得が限られる都市型敷地において、どこに、どの程度の時間帯で日射が得られるのかは、パッシブハウス設計における重要な判断材料になります。

本プロジェクトでは、南面の開口部が日射取得の鍵を握っていました。そこで、designPHを用いてこの窓に対する日射遮蔽の解析(Shading analysis)を行い、シミュレーション結果を確認しました。以下は上記のグラフで検討したdesignPHの画面です。

この画面は、designPHで出力される「Shading mask diagram(遮蔽マスクダイアグラム)」です。

灰色の点が視界を遮る要素(隣家・庇など)、赤やオレンジの点が時間帯ごとの太陽高度と方向を示しており、冬季の日射角では多くの時間帯が遮蔽されていることが分かります。

数値的にも、冬季の日射取得量は256.6 → 実際取得は124.3kWh/m²(約48%)と、半分以上が周囲建物の影になっている状況でした。

このような状況下で、どの窓が有効に機能するのか/どの窓が意味を持たないのかを事前に把握することができ、「意味のある窓だけを残す」設計判断につながりました。

“この太陽の動きを、私たちはどこまで想像できるだろうか?”

それは、設計者の想像力を超えて、光の動きを可視化する──シミュレーションという“道具”の力なのです。

4. 外部サッシ──性能のためだけではない選択

防火認定、非常用進入口、意匠との整合──

都市部の3階建て住宅には、サッシ1枚を選ぶにも多くの要件があります。

性能と法的要件のすべてをクリアするために、選択した窓1枚1枚に“意味”があります。

準防火地域の準耐火建築物である本計画では、防火サッシ+非常用進入口+性能を満たす防火サッシ、日射取得のためのスマートウィンなど、さまざまなサッシを検討しました。

結果として、3メーカーの製品を使い分けることになりました。

また、同一メーカーでも意匠と性能の優先順位のために異なっている納まりもあります。

これは、高断熱と暮らしのあいだ#2 で少しふれたハイサイドライトの件が関係しています。サッシ性能が想定値より低い可能性があり、取り付け位置を工夫することで少しでも数値を改善できるように設計段階で工夫しています。

また、これだけ複雑な組み合わせを確実に施工できたのは、大型パネル工法を採用したからです(この点は次回の記事で詳しく紹介します)。

窓の配置に「意図」があり、サッシの選定に「理由」がある。取り付け位置に「判断」がある。

それらすべてを、設計者は一つずつ、折り重ねるように選択していきます。

5. おわりに:だから言葉で残す

たとえ高性能住宅の基準をクリアしたとしても、それだけでは、どんな設計判断があったのかは伝わりません。

お客様に細かく説明することは少ないですが、時には“なぜそうしたか”を伝えることも大切だと思います。言葉にすれば、そこに「理由」が浮かび上がります。

「暮らし」をかたちづくる設計の裏方としての本質、数字の背後にあった“設計の理由”を少しでも共有できればと思います。

📝 この住宅の設計全体について詳しくはこちら

▶︎ 都市型パッシブハウス 設計事例ページへ

外皮性能・空調計画・素材選定・外構設計まで、詳細な解説を掲載しています。