今日は4月16日。緊急事態宣言が出てから約1週間がたちました。外出を少なくして他人との接触を80パーセントまで減らして爆発的な拡大を防ぐとの事。これが達成できれば爆発的な感染を避けることができるそうです。

業務打合せにはZOOMを主に使っていますが、お客様との打合せが目下の課題。PCを持っていないお客様とどのように打合せするのか多くて思案中です。

※緊急事態宣言が全国に広がりそうなニュースが入ってきましたね。。。

建物への日当たりをシミュレーションする

日当たりをシミュレーションするの続きになります。

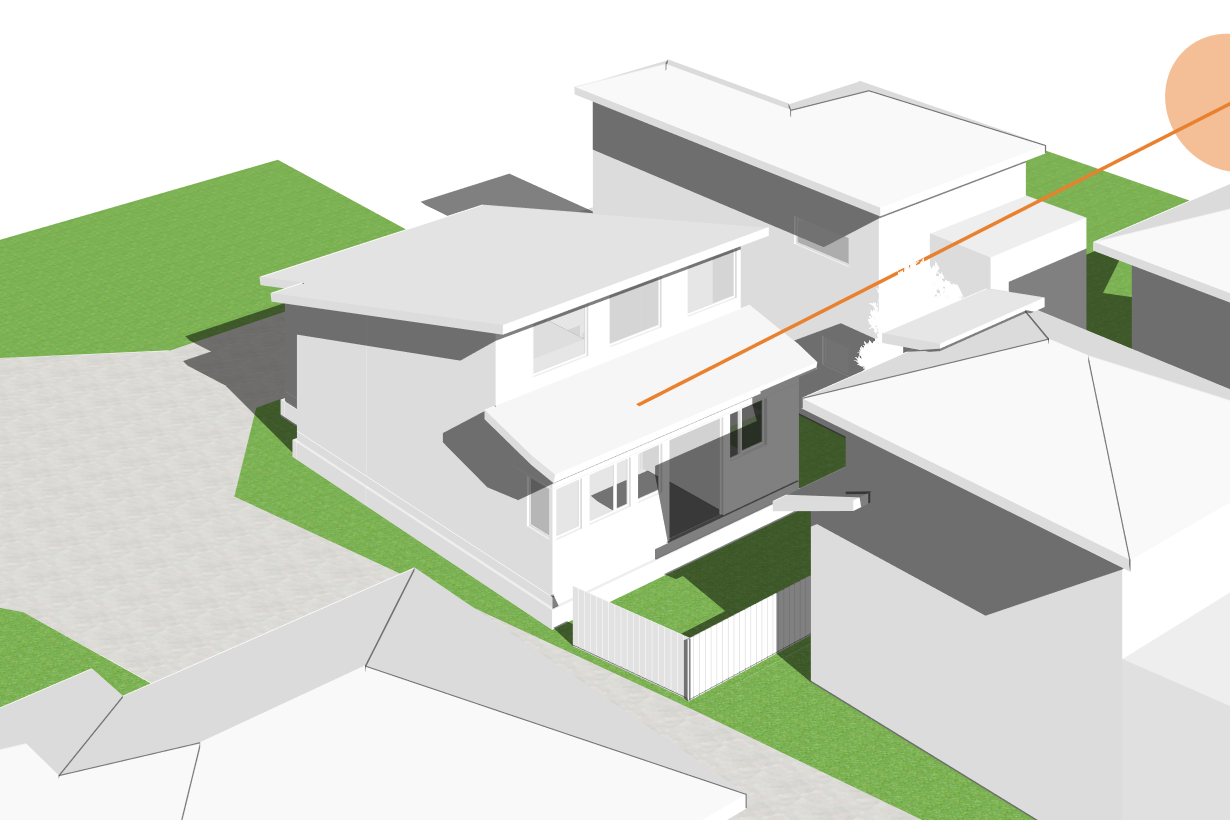

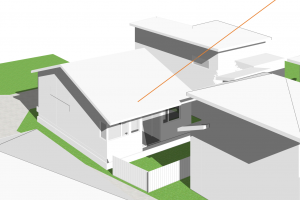

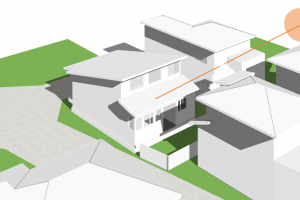

前回はおもに敷地に対してのシミュレーション、建物を配置してみたら思いがけない無い方向から日影が飛んでくることが解ったというお話でした。

くりかえしますが、パッシブ設計のポイントの一つに日当たり条件があります。

大草原の中にポツンと建つような、隣地に何もなくて建物を南側に正対する配置ができれば日射については大きな問題は少ないと思います。ですがそういった条件の敷地はほとんどありません。

ですから敷地の日当たり条件を検討した後、建物形状や窓の配置を決める丁寧な設計が必要になってきます。

前回と同じようにシミュレーションをご紹介していきますね。

建物の半分以上が北側建物からの日影の影響を受けています。

この後14:00には全体的に日射を受けることができますが15:00には別の日影の影響をうけます。

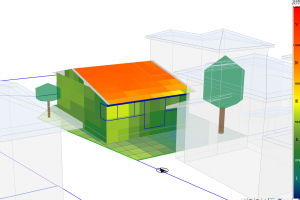

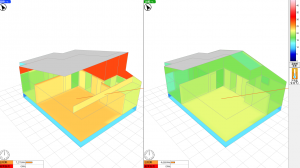

太陽から取得した日射熱を表すとこんな状態です。

1階の窓からはほとんど日射熱を得ることがほとんどできない事が解ります。

ですが屋根面からは日射熱を得ることがわかるでしょうか?

そこで一つの解決方法、屋根面に窓を付けて日射を受けることを考えます。

そこで一つの解決方法、屋根面に窓を付けて日射を受けることを考えます。

図のような窓を付けてみます。ハイサイドライトを呼ばれている窓です。

北側建物からの日影の影響も受けていないようです!

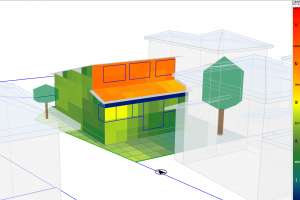

日射熱の取得状況です。

ハイサイドライトに日射を受けることができて日射熱も得ることができそうです。

どうにか解決できそうです。

建物内の温度分布状況はこのようになります。

左図がハイサイドライト設置。右図は特に対策していない状況です。

日射熱はハイサイドライト設置7,200wh。対策なしだと 4,600wh。約1.5倍になります。

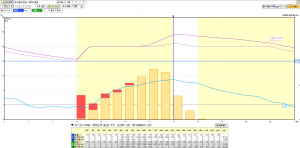

室内の温度はこんな状況です。

ハイサイドライトからの日射熱で14:00に3℃ほどの温度差が出てきます。

最高室温が日射熱最大の12:00から2時間遅れの14:00になることも興味深いです。

一例ですがこのようにしてシミュレーションを重ねて設計を進めていきます。

今回のような敷地状況では厳しいかと思いますが、パッシブハウスもこのようなシミュレーションの延長にあります。

どうせシミュレーションでしょ?という声も聴きます。たかがシミュレーションなのですが、事前に検討するとしないでは大きな違いがあると思います。

パッシブ設計は「自然の力」を理解し活かした家づくりです。

これからも「自然の力」を取り込める、ていねいな設計をこころがげて生きたいと考えています。

相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。

オンラインでの打合せも可能です。

メールはこちらです。