日本の地震被害と土地リスクの関係

耐震性の確認だけでは不十分:土地リスクを知る重要性

日本では、耐震性の高い建物であっても、土地の特性によって地震被害が異なる可能性があります。特に、傾斜地や湿地帯に造成された土地では、不動沈下や液状化のリスクが高まることがあるため、建物を建てる前に土地リスクをしっかり確認することが重要です。

お風呂での地震対策:安全な場所での行動

千葉・茨城で震度3、4クラスの地震が続いています。

深夜の地震もあり多少睡眠不足です(5/6の地震は1:57発生。震度3でした)

5/4の地震が発生した時ちょうど、お風呂タイム。

住宅では浴室や洗面等の水回りは柱が集中しているから安心な場所だと言われてますが焦りますね。

揺れる湯舟の中で身動きできませんでした。。。

浴室での安全な行動指針

無事に風呂から上がりお風呂の中での正しい対応について、公の報告書ではどのようになっているのか気になり調べてました。

詳細はこちら:「東京くらし防災」・「東京防災」 では以下のような行動が推奨のようです。

詳細はこちら:大震災シミュレーション_発生直後(1)

【浴室】

なるほど。裸ですから鏡やガラスの飛散があったら大変です。

”お風呂の鏡はいらない”住まい手さんもいらっしゃいますが、あえて浴室には鏡を取り付けない選択 も防災の面でもよいですね。

照明について、ハーフユニットバス等など造作が必要なお風呂の場合、浴室対応の照明など選びます。ですが、念には念をいれ、照明カバー部分の材質は調べておいても良いですね。

地盤のプロフェッショナルからもアドバイス

また、地盤関係でいつもお世話になっているブルーセージの千葉先生からもFBにて情報発信 が!

私たちは建物のプロフェッショナルを目指していますが、地盤については知らないことが多いのです。そんな中で地盤のプロフェッショナルとして頼れる存在です。

以下 FB記事転載

●地震対策「今から・できることから」●https://www.nhk.or.jp/…/sp/special/bousai_no_chie/index.html

家具転倒防止と家庭内の安全対策

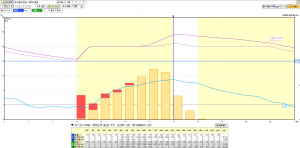

千葉・茨城エリアでは、今後30年以内に70%の確率でM7クラスの首都直下地震が発生するとされています。家具の転倒防止や簡単な地震対策を通じて、今から備えておくことが大切です。

1995年に起きた阪神・淡路大震災では、住宅内部での被害が多く、

負傷者の約半数(46パーセント)は「家具の転倒、落下」が原因

実際にできる家具の転倒防止策

だったというデータがあります。 (今すぐできる!家の中の地震対策より)

家具の転倒防止策等は専用の器具を使うものから、段ボールや滑り止めシートなどを使う簡単なものまで。

家具の向きを変えることも一つの対策になります。

詳細はこちら:NHK備える防災

詳細はこちら:今すぐできる!家の中の地震対策

首都直下地震と関東エリアの地震リスク

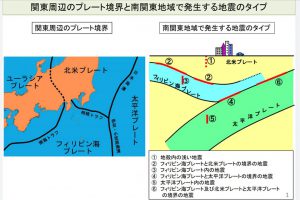

こちらはプレート由来の震源想定図 ※追加しました

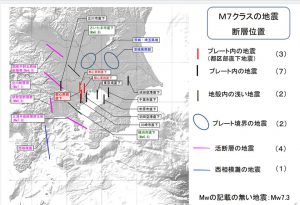

断層型の震源想定図 千葉さんFBの資料より

プレート境界と震源の位置関係

千葉先生の資料を見てみましょう。

まずは関東周辺のプレート境界。日本周辺が複雑にプレートが集まった場所であることがわかります。

千葉県でも比較的震源の浅い地震がありますが①、北米プレート内の地殻内の浅い地震でしょうか?

2枚目はプレート由来の震源想定図。

えっ?最大クラスの震源断層域 もありますね。

3枚目は断層型の震源想定図。

首都直下型の地震は千葉県内では成田空港直下、千葉市直下、市原市直下が予想されています。

2枚目の図と比較するとプレートの境界以外にも断層があるのがわかります。

以上の報告書から”首都直下地震は今後30年以降に70%の確率で起こると言われるM7クラスの大地震”が理解できます。

ワイドショー等で首都直下型地震の話題が取り上げられることもありまが、それって本当なの?と思ってしまうような話題もあります。なので、事実確認をする癖をつけることも大切。今回のように一次情報として公の報告書等から事実確認も必要だと考えていいます。

土地リスクの確認と災害対策の重要性

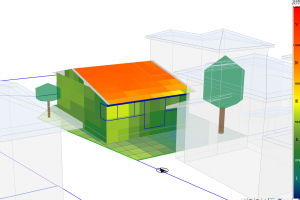

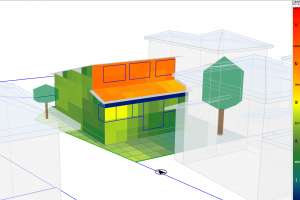

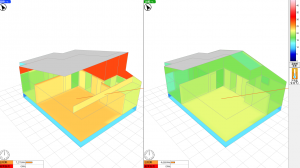

家づくりでは地震対策として耐震等級の確認等、建物の耐震性を確認することは皆さんご存知だと思います。

ですがそれだけでは不十分、加えてその場所にある土地リスクを確認することがとても大切なんです。

土地選びで初めて訪れた土地。綺麗に造成された宅地でも調べてみると意外な土地リスクが見つかる事もあるんです。

例えばこんな例があります。

実は傾斜地に盛土された造成地だった→場合によっては不同沈下の原因 になる可能性 あり

実は造成前は田んぼ等の湿地帯だった→標高が 低く水が集まりやすい

土地リスク判定に役立つハザードマップの活用

どちらの造成地についても地盤改良等対策はありますが、根本的に解決できない災害リスクの場所もあります。例えば、近年の台風による低い場所への浸水リスクは記憶に新しいと思います。

ですから気になる土地が見つかった時、土地のリスク判定をおすすめしています。

住まい手さんでも可能な比較的簡単に判定できるものとしてはハザードマップがあります。

詳細はこちら:千葉県市町村別液状化しやすさマップ

こちらで液状化危険度を判定することができます。

土地リスクは建物が建ってしまってからは回避できないものの一つ。 基礎、木構造、断熱と並んで後から変更することが困難な部分です。

地盤のプロフェッショナルからのアドバイス

ですから土地リスクの判定、地盤に関してもしっかりと考えてください。

もちろん、私たちも土地リスクの判定は可能です。

土地の簡易地盤判定をすることができます。

まとめ

地震大国である日本において、地震対策は建物の耐震性だけでは不十分です。傾斜地や湿地帯などの土地リスク は建物の安全性に大きな影響を及ぼすため、土地の特性を理解したうえで建物を計画することが重要です。また、お風呂での地震対策や家具の転倒防止 など、家庭内での地震対策も欠かせません。日頃からハザードマップを活用し、簡単にできる地震対策を実施しておくことで、万が一の際の被害を最小限に抑えることができます。