自然のリズムを住まいに取り込む、ということ

朝のやわらかな光で目覚めるとき、

あるいは夕暮れに、空がゆっくりと色を変える時間に、

ふと心がほどける瞬間があります。

住まいづくりでも、そんな自然のリズムを取り入れることができます。

けれど、ただ窓を設ければいい、ただ性能を高めればいい──

そんな単純な話ではありません。

どんな光を、どんなふうに迎えるか。

そのひとつひとつが、暮らしの豊かさを形づくっていきます。

朝と夕の光が、暮らしの質を支える理由

人間の体には「体内時計(サーカディアンリズム)」と呼ばれる仕組みが備わっています。

朝に光を感じることでリセットされ、一日のリズムを整えながら、

夜には自然と眠りに向かう流れをつくります。

スタンフォード大学の睡眠研究でも、朝と夜、それぞれの光環境が

心身のリズムに深く影響を与えることがわかっています。

けれど、心地よい目覚めや穏やかな眠りを育てるためには、

ただ光を浴びればよいわけではありません。

「どんな光を、どのタイミングで、どんなふうに取り込むか」。

その繊細な選択が、毎日の暮らしの質を静かに支えているのです。

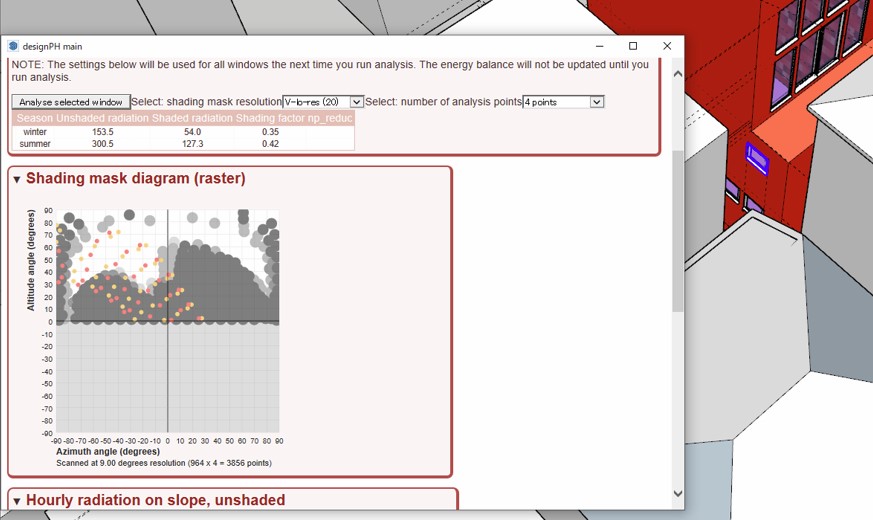

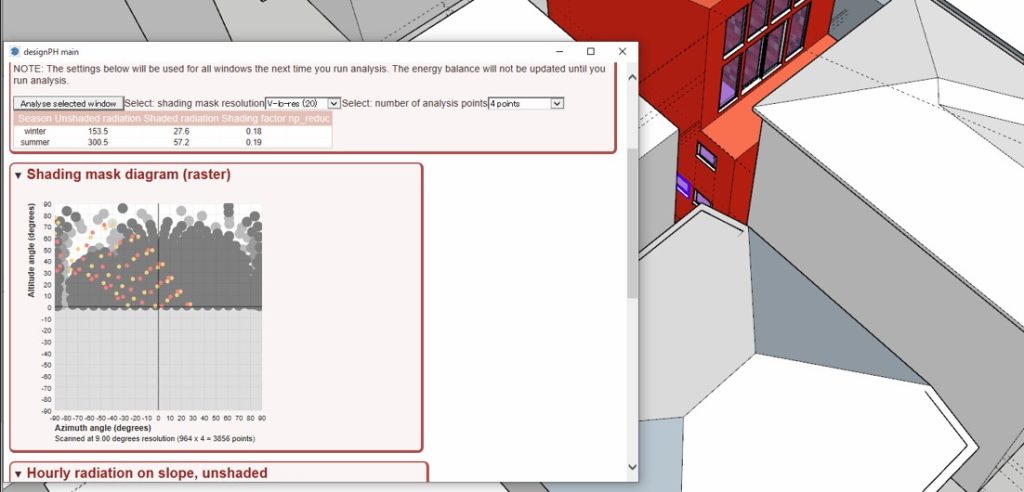

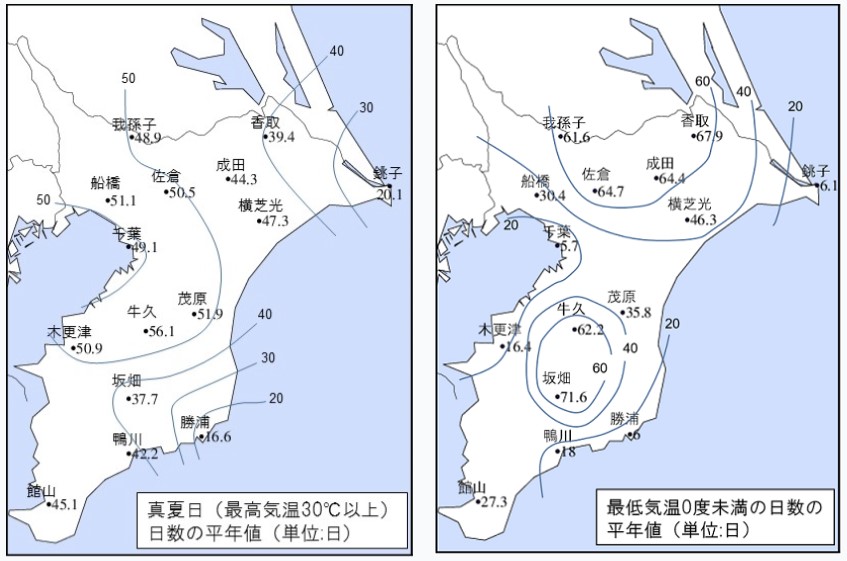

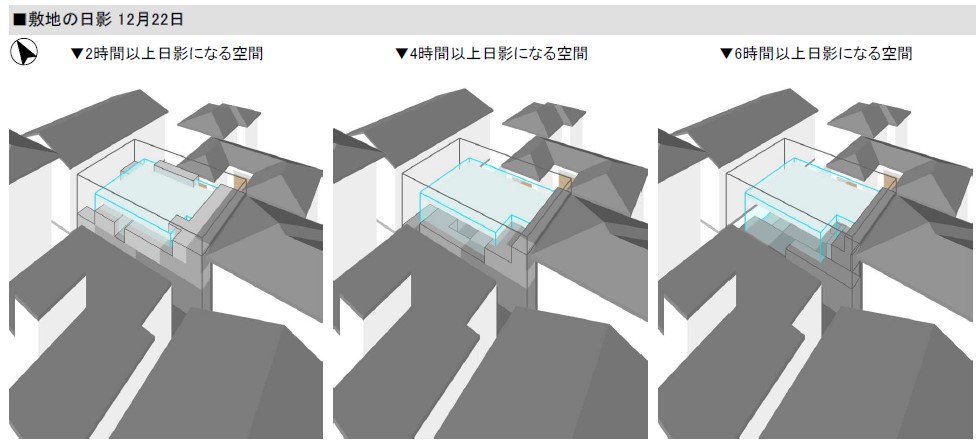

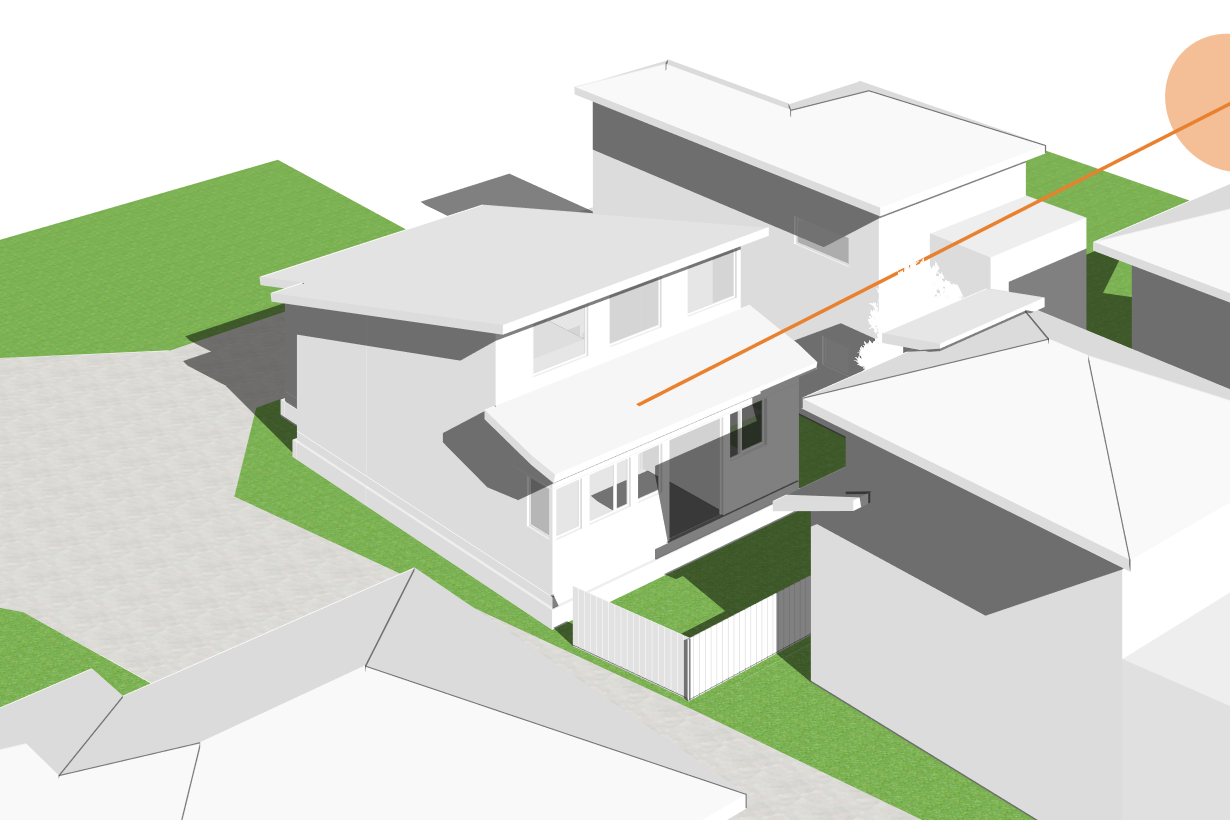

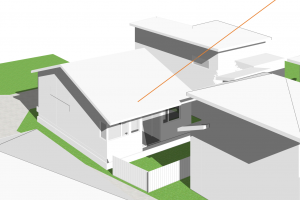

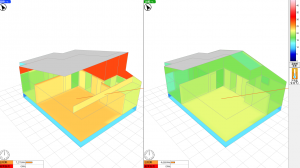

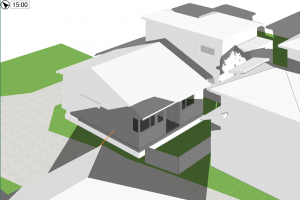

パッシブデザインで性能と暮らしを両立させる設計

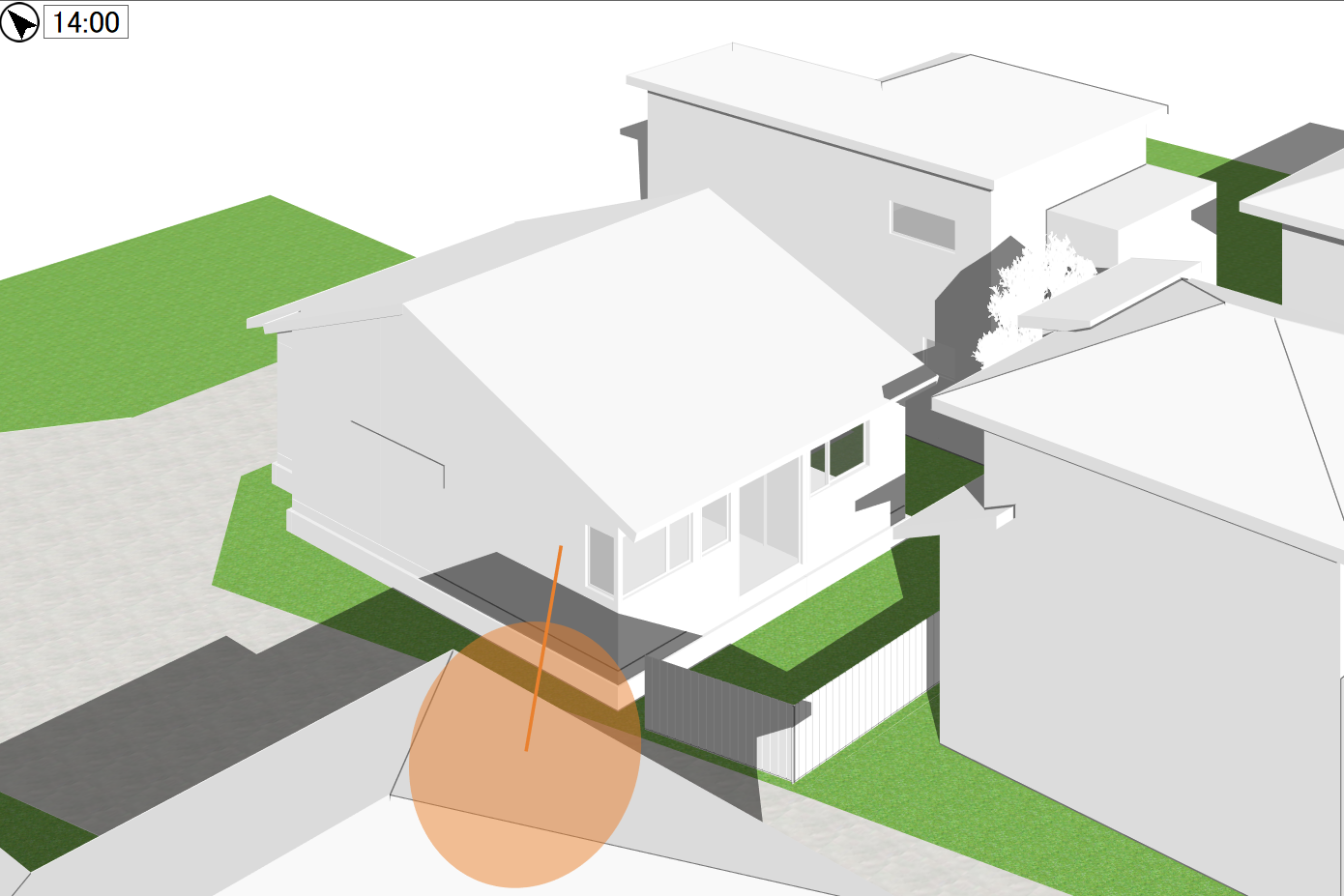

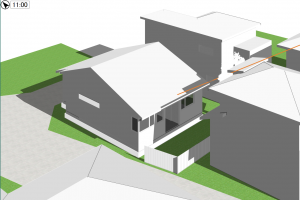

家づくりでは、自然のリズムを無理なく取り入れる工夫ができます。

たとえば、朝の光を取り込むために窓の配置を考えること。

しかし、単純に「東側に窓をつければよい」というわけではありません。

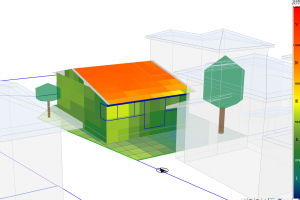

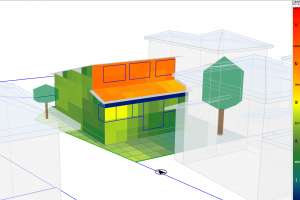

高断熱高気密住宅では、窓の種類や日射のコントロールが非常に重要です。

朝の光は、直射ではなく、やわらかく空間に拡がる間接光が心地よい目覚めを助けます。

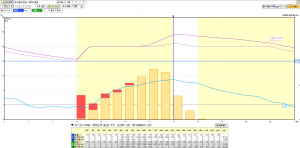

パッシブデザイン無しで、建物性能を上げようとするとUA値のみを追求しがちです。

サッシの面積を小さくして数値を稼ごうとする傾向も見られますが、それでは本末転倒です。

確かに、東西の開口部を小さくすることは消費エネルギーを小さくするには有効です。

ですが、それだけでは暮らしが豊かにはなりません。

パッシブデザインによって各部の仕様を決め、

消費エネルギーを計算して比較することで、

東側に大きな開口を設けることも、一つの手段になると考えます。

設計段階では、こうした性能と暮らしのバランスを一つひとつ丁寧にすり合わせていきます。

敷地の特性、ご家族の暮らし方、求める光の質──

それらを静かに聞き取りながら、「その家だけの心地よい朝」をかたちにしていきます。

小さな習慣が、光と暮らしを育てる

設計だけでなく、暮らしの中にも、自然のリズムを整える小さな工夫を取り入れることができます。

- 遮光カーテンを控えめにして、やわらかな朝の光を感じられるようにする

- 朝起きたらカーテンを開け、自然光をしっかり取り込む

- 朝の光の中で数分だけ深呼吸する時間をつくる

毎朝のこうした小さな習慣が、

体内リズムを整え、

心地よい目覚めとともに、一日のはじまりをやさしく支えてくれるのです。

性能だけではない、暮らしを包む設計へ

高断熱・高気密の技術に支えられた快適な性能と、

自然のリズムに寄り添う、やわらかな設計。

その両方を大切にした家づくりが、これからの暮らしにはきっと求められていくでしょう。

ただ性能を追いかけるだけでは得られない、

光や風と共に呼吸するような心地よさ。

幸設計スタジオでは、

そんな暮らしのリズムを大切にしながら、

一人ひとりに寄り添った住まいをご提案しています。

朝の光も、夕暮れの静けさも、

あなたの暮らしをそっと支える力になります。

まずは、どんな光と暮らしたいか──

一緒に想像してみませんか。

暮らしを包む設計だけでなく、

電磁波対策や生活環境全般のサポートも、

スタジオ・アース四街道として取り組んでいます。

光や風、そして見えない環境まで含めて、

あなたの健やかな毎日をそっと支えていきたいと考えています。