──自然と共に生きる「トコみど」と、風がよみがえるリノベの家

先日、「大工の会」のメンバー6人とともに、増木工務店さんのコンセプトハウス2件を見学させていただきました。

毎週のZoom定例で顔を合わせている仲間と、リアルな空間を共有できる貴重な機会。

今回訪ねたのは、どちらも“築浅”でありながら、リノベーションによって新たな価値が加えられた住まいです。

1.自然と共に生きる暮らし:「トコみど」

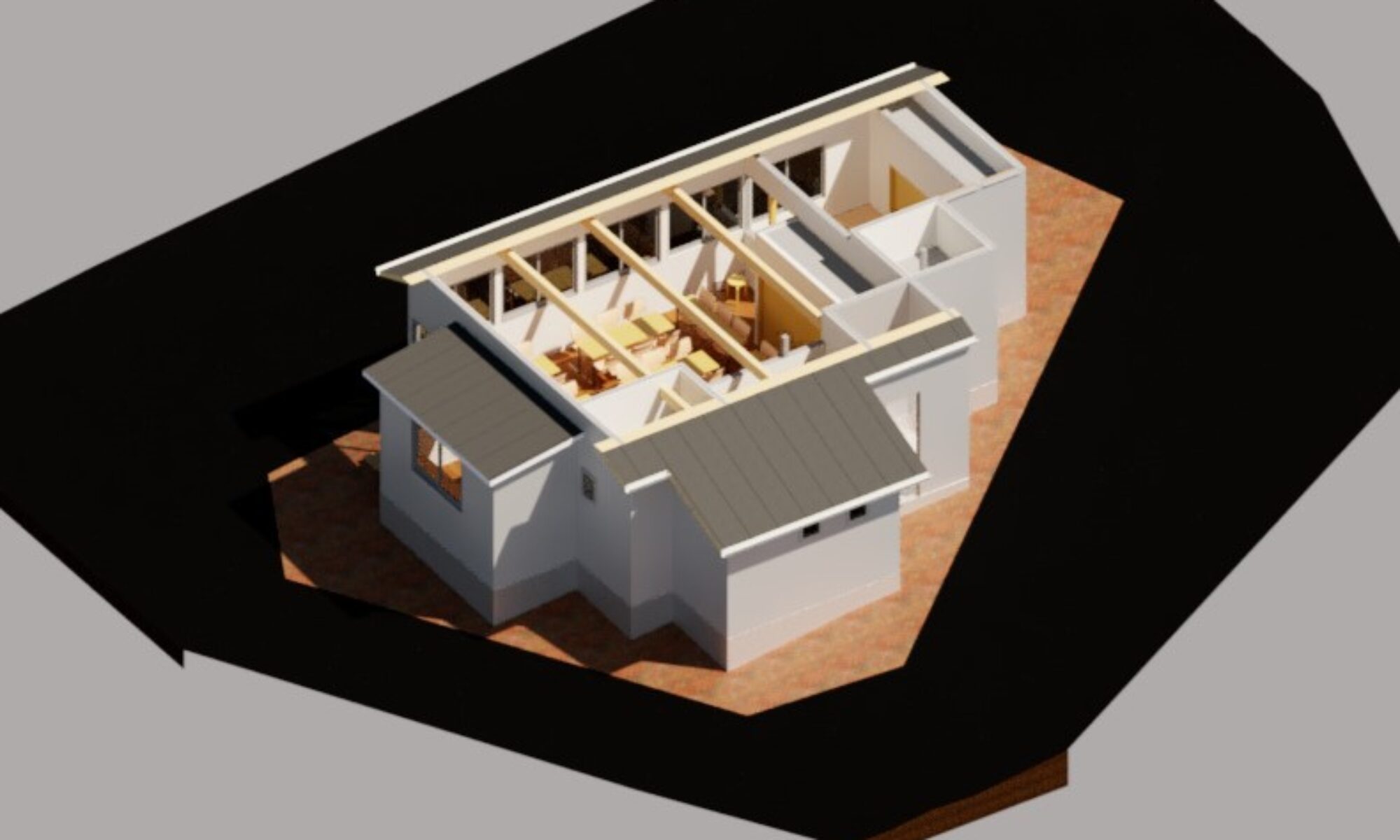

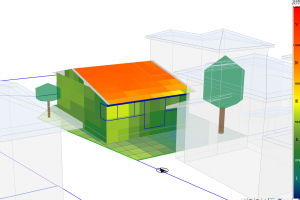

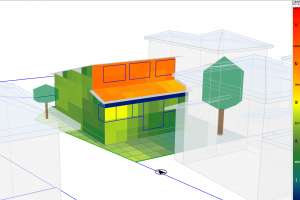

約10年前に増木工務店さんが設計施工した住宅を、縁あって断熱改修・リノベーションし、コンセプトハウスとして再生されたのがこの「トコみど」です。

第一印象は、とにかく丁寧に住まわれてきたことが伝わってくること。

経年変化した自然素材の内装材がとても美しく、その風合いを損なわないように手を加えているのが印象的でした。

たとえば、樹脂サッシへの交換も、最小限の傷で済むように工夫されていて、その姿勢に強く共感しました。

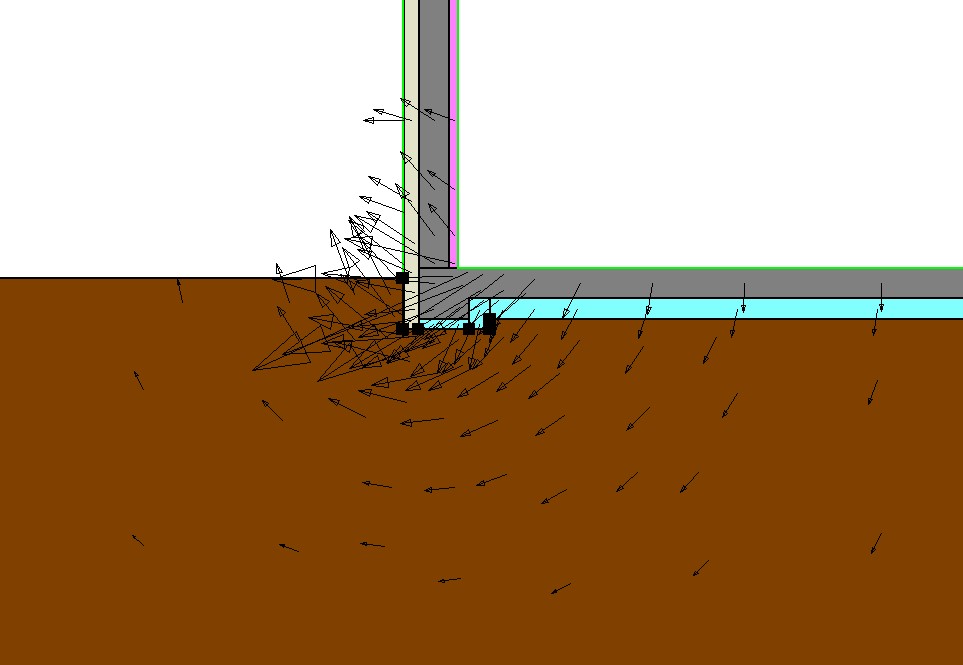

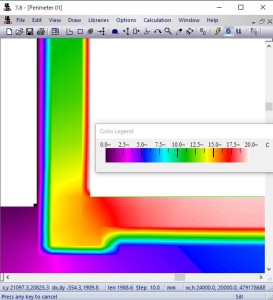

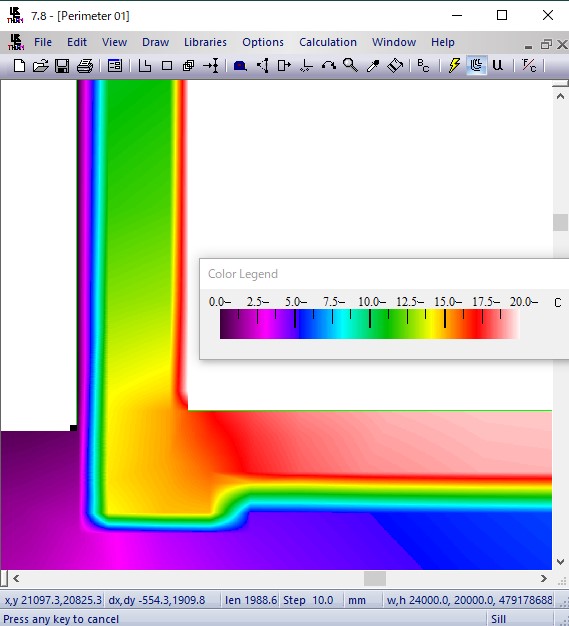

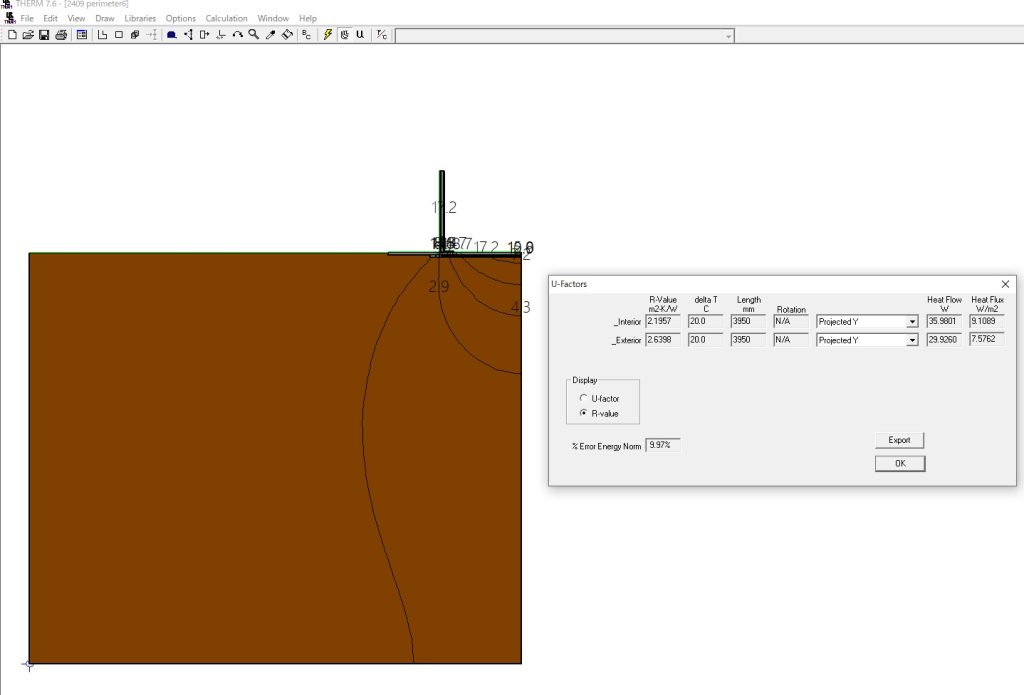

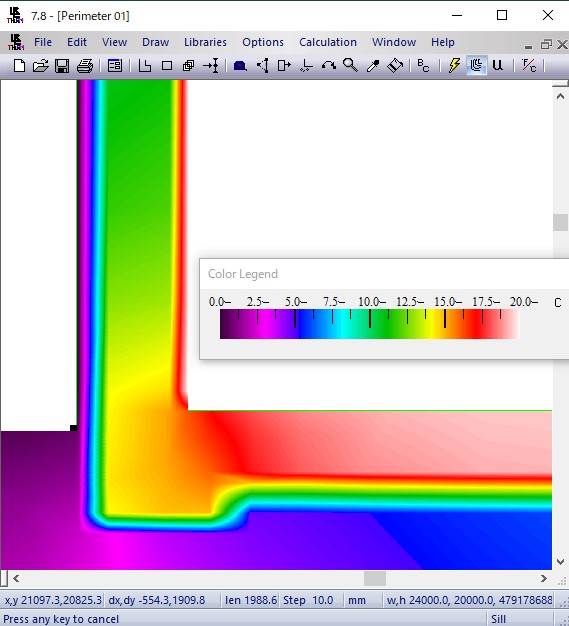

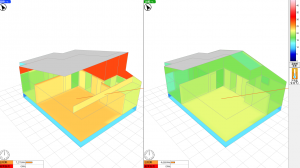

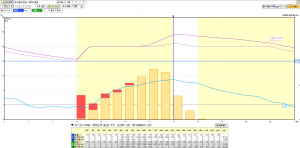

断熱面では、既存の壁の外側にキューワンボードを重ねる「付加断熱」を採用し、性能をしっかり向上。

無塗装の杉板が雨風にさらされて育ったシルバーグレーの表情に、ただ性能だけでなく「時間を纏う建築」の美しさを見た気がしました。

私自身も、設計において“手を加えすぎない美”を、どこかでずっと探しているのかもしれません。

さらにOMソーラーを搭載し、太陽熱を活用する仕組みを新たに追加。

換気システムについては既存の3種換気にローヤルの熱交換換気を組み合わせ、試行錯誤しながら運用されている様子も、家と共に暮らしを育てる姿勢が表れていました。

2.築浅リノベ:「風がよみがえる家」

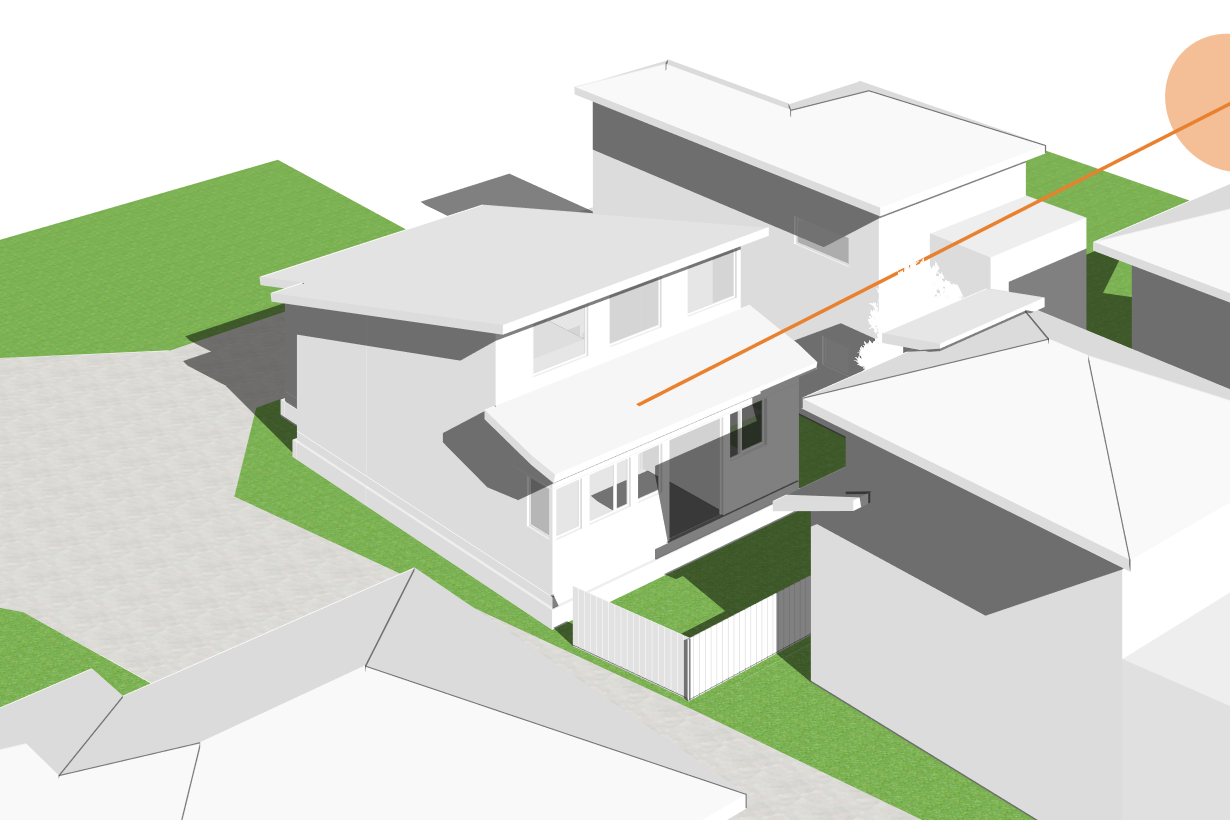

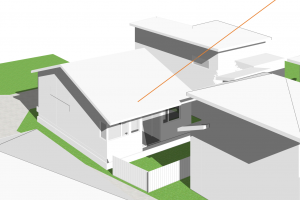

続いて訪れたのが、「築浅の3階建て」を2階+小屋裏3階建てへと改修した「風がよみがえる家」。

施主兼設計を担当した髙木さんからお話を伺い、構造・断熱・耐震・自然素材のバランスをとりながら進めた非常に複雑なプロジェクトであったことがわかりました。

その複雑さに口数が少なくなっている私たちに向かって「私も計画当初はこんなに大変な内容になるとは思っていませんでした。だから一つ一つ問題に向き合うことができたんだと思います」と話された言葉には、深い説得力がありました。

間仕切りをできるだけ減らしたプランは、空間に伸びやかさがあり、各所に心地よい居場所が点在しています。

暮らしの変化にも柔軟に対応できる設計です。

とくに印象に残ったのは、2階のLDK。

風が通り抜けるコンセプトの通り、ダイニングテーブルから窓先に視線を送ると、遠くの木々が揺れ、窓を開ければ心地良い風が通り抜けそうな空気が流れていました。

吹抜空間も、改修によって天井高さを抑えたことで、奥行きのある洞窟のような安心感に包まれ、静かに身体が緩むような心地よさがありました。

小さな気づきから、次の一歩へ

私たち「大工の会」でも、今後「買取再販リノベーション」の可能性を探っていきたいと考えています。

週明けのZoom定例会で、どのような意見が出るか楽しみです。

私はOMソーラーと追加された1種換気の仕組みについて、もう一度整理し直してみたいと思っています。

今回の見学で、「トコみど」の断熱改修とその運営方法、そして「風がよみがえる家」のリノベーションの工夫は、設計者として大きな学びと刺激になりました。

「断熱改修をする」ことも大切ですが、「今ある時間や記憶を継続させる設計」のバランスが何より大切だと改めて感じました。

私たちが手がける家でも、そんな“過去と未来の継ぎ目”を、ていねいに扱っていきたいと思います。

住まい手の暮らしに寄り添いながら、自然の力を活かした設計・施工を、これからも静かに積み重ねていけたらと思います。

感想をお聞かせください

もしこの記事に興味を持っていただけたら、ぜひ感想をお寄せください。

今後の活動にも反映していきたいと考えています。