住宅の電磁波対策 #02 | 電場・磁場の違いと設計の視点

近年、電磁波を気にする人が増えている

最近、住宅の電磁波について気にされる方が増えています。特に、新築やリノベーションを考えている方から、「電磁波の影響を抑える設計はできますか?」と聞かれることがあります。

電磁波の影響は、住宅の構造や電気の配線によって大きく変わるため、設計段階で意識することが大切です。

とはいえ、「電磁波対策」と一口に言っても、漠然としていて何をすればいいのかわからない…という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、電磁波の中でも「電場」と「磁場」 に分けて、設計・施工で気をつけるポイントをまとめました。

電場・磁場の違いについてはこちら→電磁波の基本とその影響

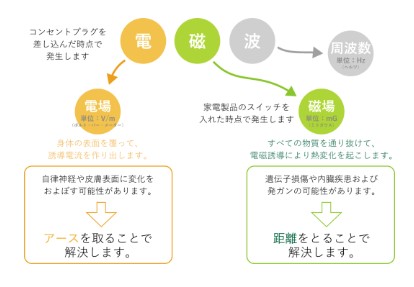

1. 電磁波には「電場」と「磁場」がある

電磁波は、「電場」と「磁場」 に分かれ、それぞれ影響の受け方や対策方法が異なります。

| 種類 | 発生源 | 影響を受ける要因 | 主な対策 |

|---|---|---|---|

| 電場(低周波電場) | 家電や配線 | 壁・床を伝って広がる | アース(接地)で低減 |

| 磁場(低周波磁場) | 電流が流れることで発生 | 特に幹線ケーブルが影響 | 発生源から距離をとる |

つまり、

- 電場は「アースを取る」ことで対策が可能

- 磁場は「発生源から距離をとる」ことで影響を軽減できる

これらを踏まえ、住宅設計における具体的な対策を見ていきましょう。

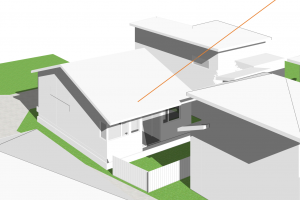

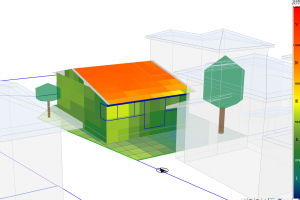

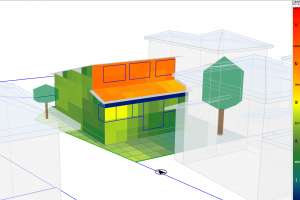

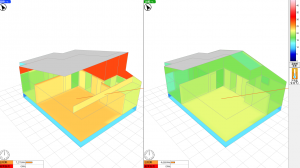

2. 住宅の構造による電磁波の影響

住宅の構造によって、電場・磁場の影響は変わります。設計段階で適切な選択をすることが重要です

■ 鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)

✅ 鉄骨や鉄筋に電場がアースされるため、電場の影響が少ない

✅ただし、家電からの電場、配線からは磁場が発生するので、アースの有無に注意

■ 軽量鉄骨(プレハブ系住宅)

✅ ほとんどのメーカーで電場の影響は少ない構造になっている

✅ ただし、床を伝って電場が広がる可能性があるため、電源周りの対策は必要

■ 木造住宅

✅ アースが取れないため、電場の影響を受けやすい

✅ オールアース構法を採用すれば電場を抑えられる

✅ 磁場の影響も受けやすいため、配線計画が重要

3. 電場対策:アースを考える

電場の影響を抑えるための基本は、アース(接地)を取ることです。

🔹 電場を抑えるポイント

✅ アース付きのコンセントを採用する

✅ 床に電場が広がらないように、家電の配置や配線を工夫する

✅ 木造住宅の場合、オールアース構法を検討する

4. 磁場対策:配線計画がカギ

磁場は「アースでは防げない」ため、距離を取ることが重要です。

住宅内で特に注意すべきポイントは、電気の引込ケーブル(幹線)です。

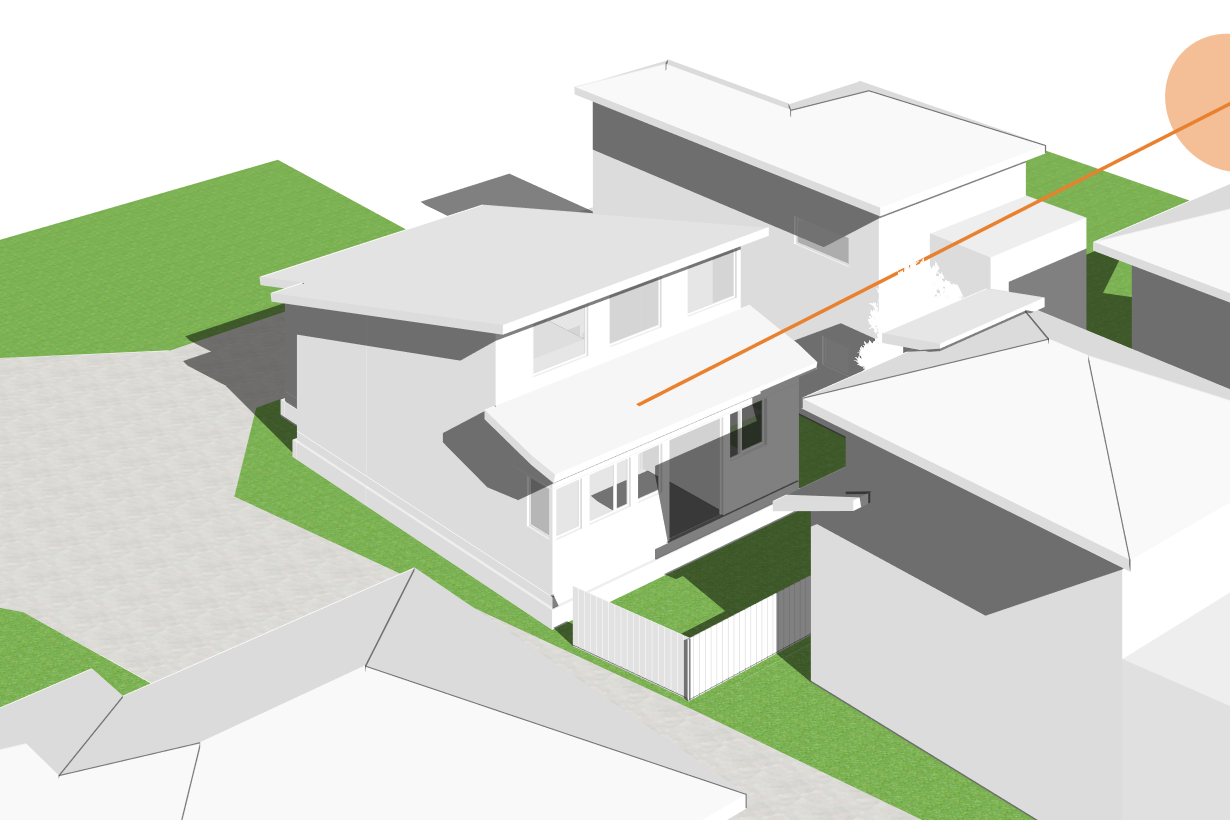

✅ 磁場の影響を受けないためには 60cm以上の距離を確保 する

✅ 幹線ケーブルの位置を設計段階で把握し、寝室やリビングに影響しないように配置

✅ 幹線の位置は、現場で変更されることもあるため、施工時にチェックする

5. 手軽にできる電場対策:「プラグインアース」の活用

電場の影響を減らす手軽な方法として、プラグインアース を利用できます。

✅ 工事不要で簡単に導入可能

✅ 寝室やデスク周りなど、ピンポイントでの電場対策に最適

✅ アースリネンやアースベースと組み合わせると、より効果的

ただし、注意点として、

⚠ 住宅全体の電場を低減するものではなく、補助的な対策

千葉で電磁波対策を検討している方へ

→ 「プラグインアースは電磁波測定士のみが販売可能です。詳細な測定・相談をご希望の方は、お問い合わせください。」

6. まとめ:住宅の電磁波対策は「知識」と「計画」がカギ

🏡 住宅の電磁波対策は、設計段階での計画が重要!

✅ 電場はアースで低減できる(木造住宅は特に注意)

✅ 磁場は「発生源から距離を取る」ことが対策の基本

✅ 幹線ケーブルの配置を慎重に計画し、60cm以上距離を確保

✅ プラグインアースは手軽な対策として活用可能

これから新築・リノベーションを検討している方へ

電磁波対策を設計段階で取り入れることで、より快適で健康的な住環境を実現できます。気になる方は、専門家への相談を検討してみてください。

住宅の電磁波対策01 BLOG記事は こちらです

✅ 千葉で電磁波対策の相談受付中!

設計段階での電磁波リスクの診断や、具体的な対策をご提案できます。 オンライン無料相談も実施中。お気軽にお問い合わせください!

✅ オンライン無料相談も実施中。お気軽にご相談ください!