コンパクトな敷地と断熱性能のせめぎ合い

1. 都市型敷地から考えたこと

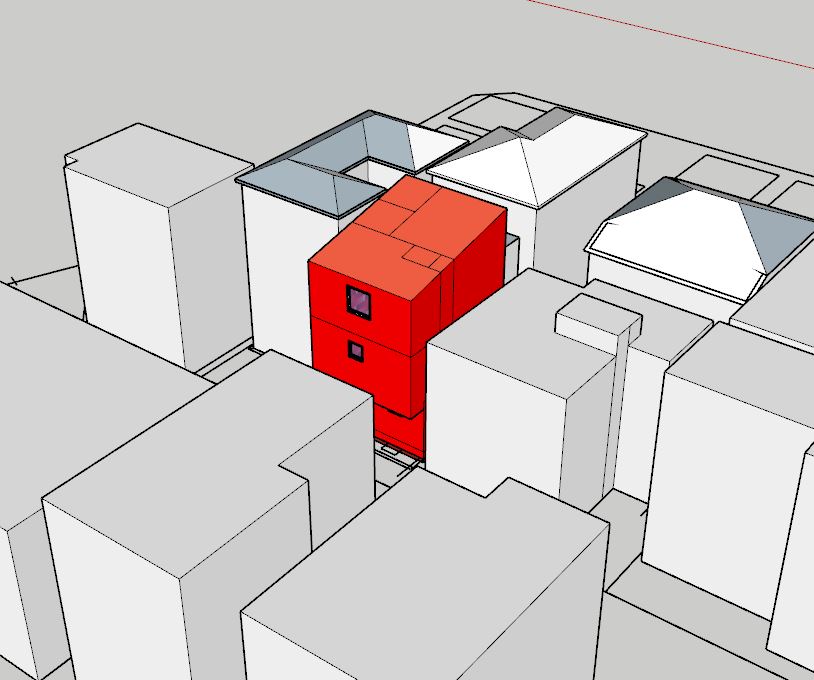

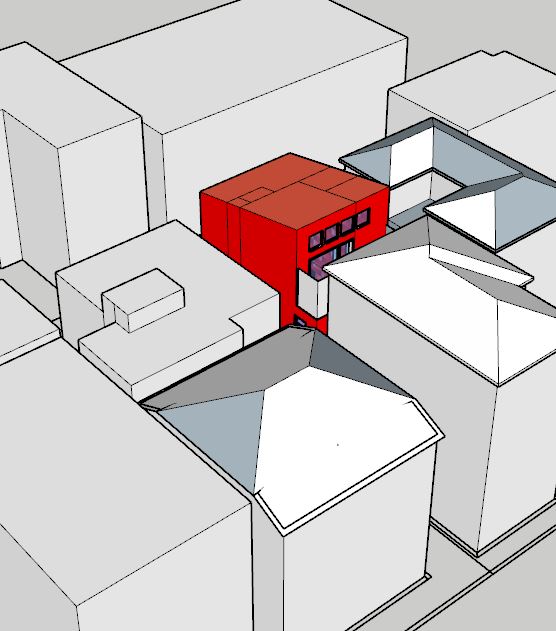

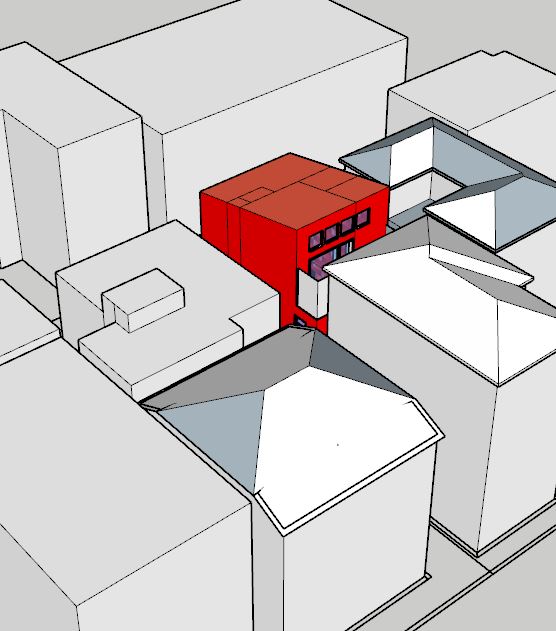

東京の住宅地、北側道路に面した敷地は、東と南に3階建、西に2階建の隣家が迫り、人が通るのがやっとという密集地。

建蔽率60%、第3種高度地区、準防火地域。クライアントの要望を満たすには3階建とする必要があり、準耐火建築物が求められる。

そんな敷地条件を目の前に考えていました。

──この場所に、果たして“パッシブハウス”は成立するのだろうか?

パッシブハウスと高断熱高気密住宅、その違いって?

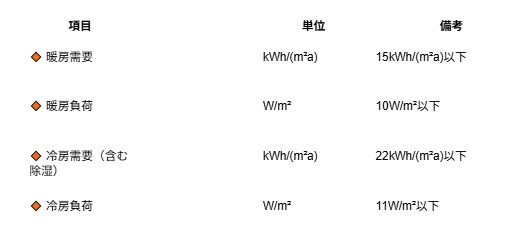

パッシブハウスとは、パッシブハウス5原則に基づき設計・施工されパッシブハウス認定を受けた建物です。日本ではPHJ、PHIJPが認定機関となっています。

ですから高断熱高気密住宅の外皮性能を強化し、空調設備で室温・湿度調整するだけでは正式のパッシブハウスではないのです。パッシブデザインに基づき適切な日射取得と日射遮蔽の調整を行い、適切な空調設計、熱橋計算に基づいた詳細設計、そしてそれを実現する施工技術が必要となります。日本での基準には必要とされていない、気密測定はもちろん、空調の風量策定も行い、パッシブハウス認定基準値を満足させなくてはなりません。

当然ながらパッシブハウス認定要件以外にも建築設計として、温熱性能の追求だけでなく、耐震性能、空間構成、素材、外構を含めた沢山の要件を一つずつ解決していく地道な作業の繰り返しになります。

今回は都市型パッシブハウス認定を目指した設計となるので要件が多いですが、規模にかかわらず同じようなステップで進みます。以下、制約に向き合いなどのように設計作業を行ってきたのか振りかえります。

※PHJ、PHIJPの違い:どちらもパッシブハウス認定が可能です。基準の違いについては両者で認定を受けた秩父の高橋建築㈱さんの投稿が参考になります

リンクはこちら:PHIUS:WUFIPassive PHI:PHPP 比較

2. 敷地が投げかけた“制約”

日射取得が難しい

パッシブハウスの認定において、日射取得は極めて重要な要件になります。そのため、南面に正対させるために、建物の配置自体を敷地に対して方位を振ることもあります。

しかし本プロジェクトでは、南面・東面には木造3階建てが迫り、西側は唯一の2階建。なので西側から日射取得・採光を取る計画でスタートしました。

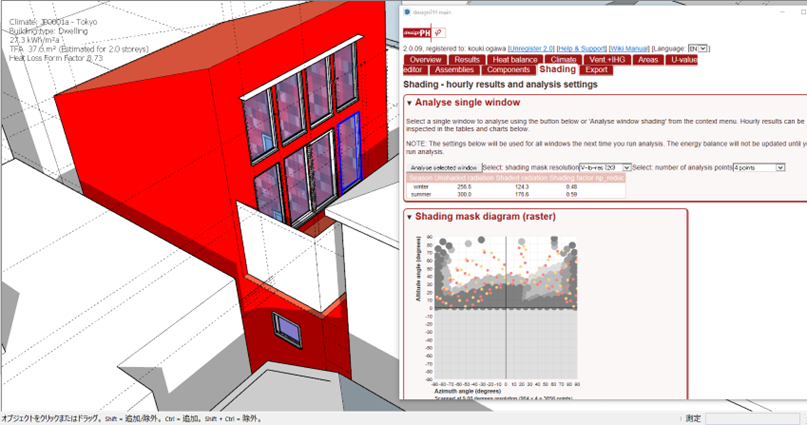

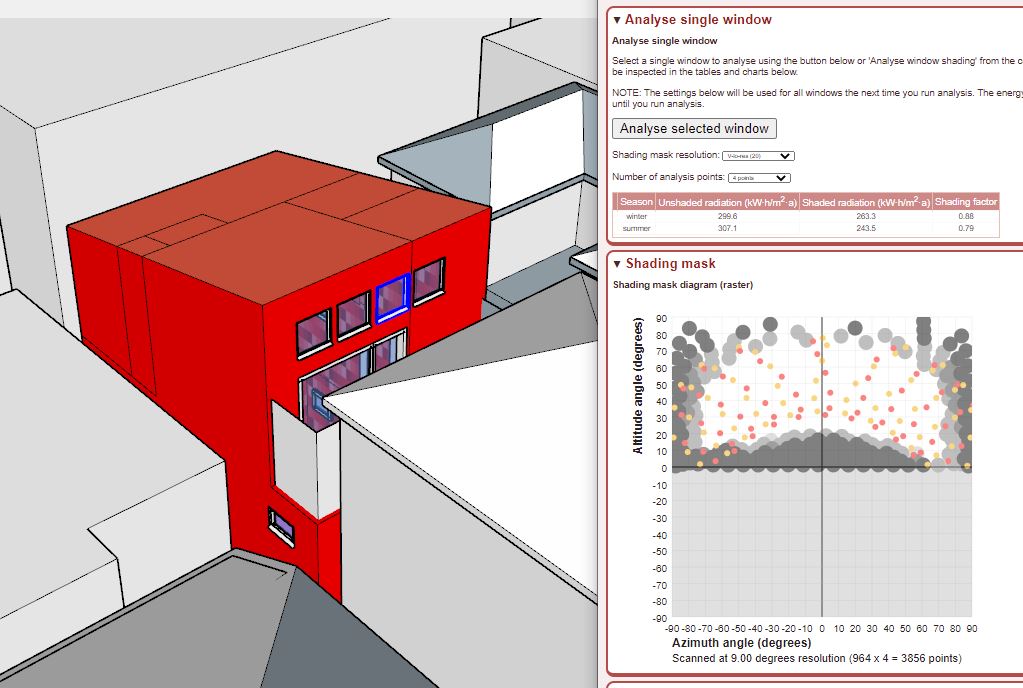

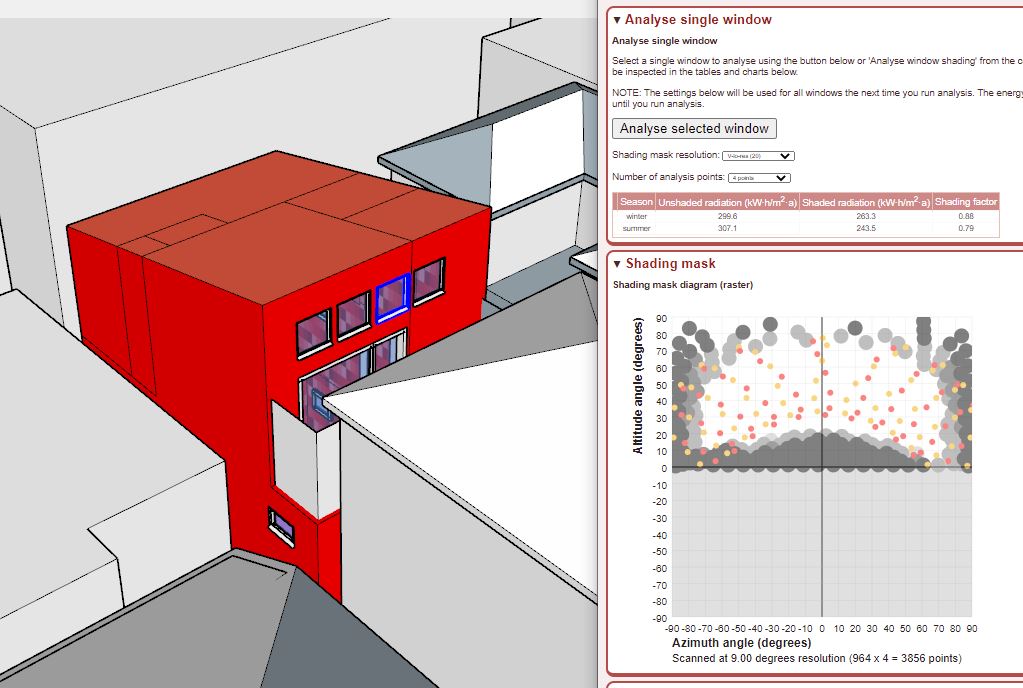

まずは敷地の日射シミュレーションを実施し、日射が確保できる窓位置を丁寧に探ることから始まりました。

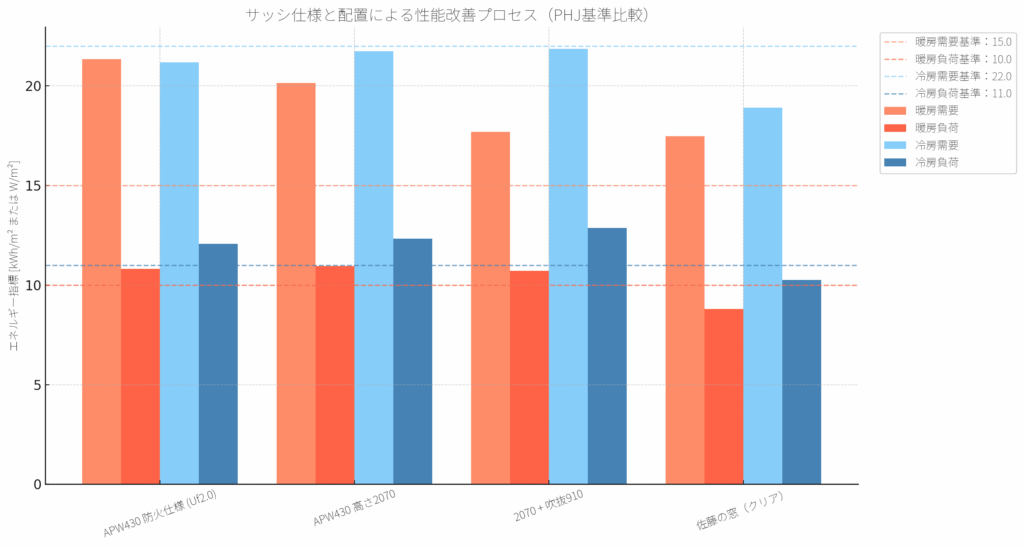

屋根・壁・基礎──断熱性能と防火性能の両立

平面計画、断面計画、断熱構成を決定するために繰り返しシミュレーションを行い、暖房・冷房のバランスをとる設計が必要になります。その時に使用するシミュレーションソフトがPHPPです。パッシブハウス認定のためには、単純に断熱材を厚くすれば良いわけではなく、パッシブハウス5原則に基づき、全てがバランスよくなるよう設計を行います。

さらに要望により、木製と金属の外壁を採用するためには、防火設計上の制限をクリアする必要があり、防火構造をどのようにクリアするかも重要な要件です。隣地が迫る環境で確実に施工できるかも重要な要件になります。

高度斜線・道路斜線と3階建の両立

当初は西側からの日射取得を検討していましたが、PHPPの入力結果により断念です。間違った基本方針では詳細設計での工夫でもリカバリーが難しくなります。改めて、西側からの日射取得は難しいことを実感しました。

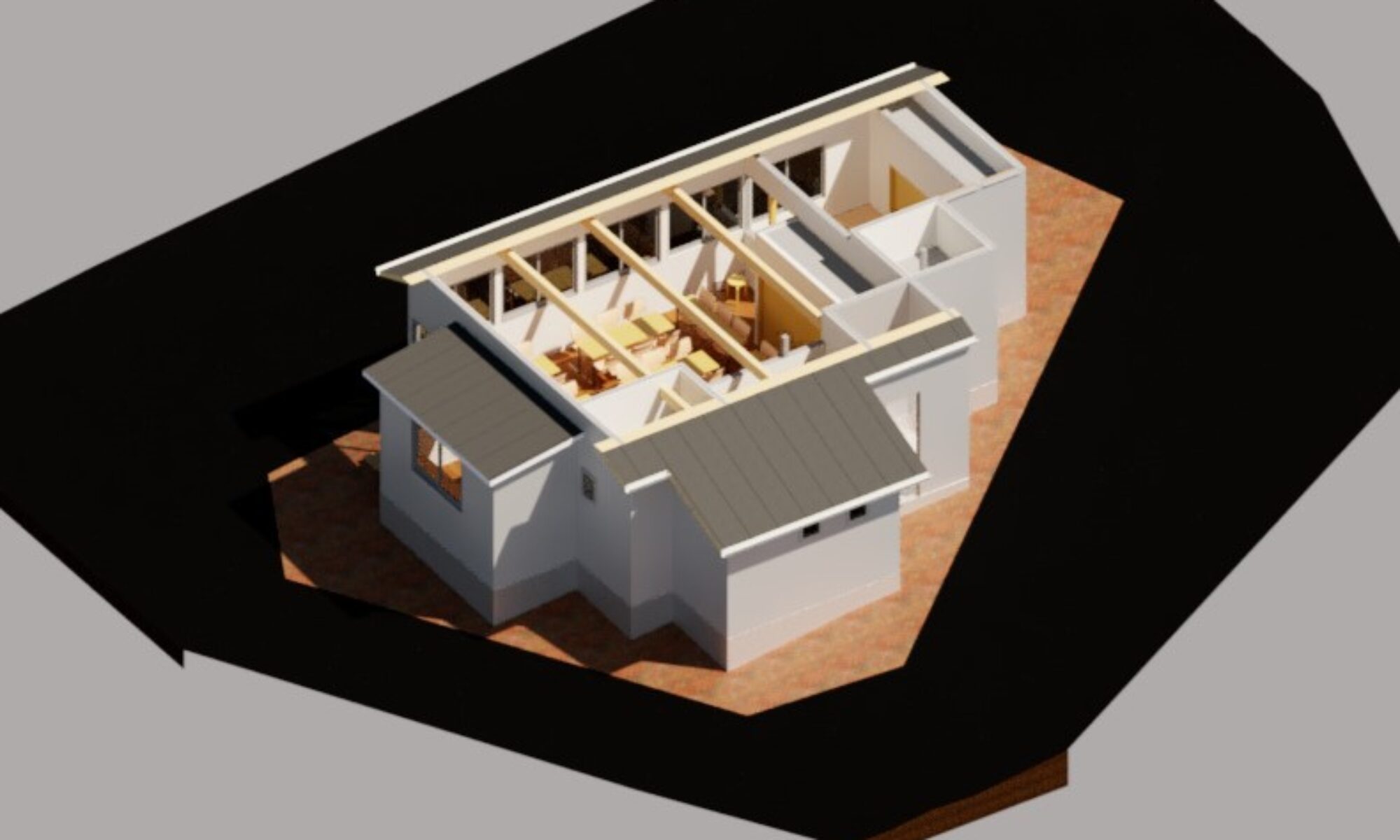

日射シミュレーションの結果、南側アパート庇の影を避けたごくわずかな壁面から、日射取得が可能であることがわかりました。結果、3階南面の限られた壁面から採光・日射取得を行い、吹き抜け空間を通じて2階に届けることが設計のメインテーマとなりました。

密集地の隙間から日射取得可能かシミュレーションする

密集地の隙間から日射取得可能かシミュレーションする

建物の断面設計は北側道路斜線によって屋根形状が南からの片流れとなり、ハイサイドライトでの日射取得で設計を進めます。しかし、高さ制限によりハイサイドライトの高さも最小限しか確保できないことが判明。都市型パッシブハウスの設計の難しさを味わうこととなりました。(※このハイサイドライトが、後に思わぬ問題を引き起こすことになる……)

ハイサイドライトのシミュレーションによって南面建物をかわして日射取得が可能に

ハイサイドライトのシミュレーションによって南面建物をかわして日射取得が可能に

その後、階高調整、構造設計、バルコニーとサッシの取り合い、空調ダクト設計、隣地からの視線等など──都市型パッシブハウスとしての全体調整が求められました。結果、建物形状、窓配置、すべてに意味があり、意図なく設計した部分はありません。

都市型パッシブハウスの設計は、まさに緻密な設計の折り重ねの連続になりました。

唯一の余白──北側に提案したヤマボウシ

唯一余裕のある北側スペースに、ヤマボウシの植栽を提案しました。

ヤマボウシは5〜7月に白い花を咲かせ、その姿は上階からの視線に映える樹木です。北側は道路を挟むため隣家と離れがあり、「明るい日影」となる環境。湿気を好む樹種でもあり、この土地に合うと判断しました。

3. 設計とは「折り重ねる」こと

都市型パッシブハウスの設計において、パッシブハウス認定取得の数値目標を達成するのは必要な要件ですが、それに加え、暮らしの要望を満足した「住まい」となっていることが最も重要です。素材、構法、施工、法規、生活イメージまで、複数の要件を満足させながら、検討を折り重ねていく。

──この敷地条件で、求められた性能と空間をどのように両立できるのか?

──この設計は、思い描いた暮らしが実現できる「住まい」になるのか?

設計とは、条件や制約等の要件を一つ一つ検討し、何度も見直しを重ねて形にしていく作業です。そのプロセスは、直線的に積み上げるというよりも、判断と修正を折り返しながら折り重ねていく、「設計とは折り重ねること」と考えています。

都市部でも、ここまでできる

このプロジェクトは、「都市型敷地でもここまでできる」ことの一つの実例です。

迫る隣家、限られた日射、厳しい制約、──それでもなお、技術と工夫によって「豊かな暮らし」を実現する「住まい」は可能だと信じています。

次回:Blog記事③|UA値の理由──シミュレーションの舞台裏

📝 この住宅の設計全体について詳しくはこちら

▶︎ 都市型パッシブハウス 設計事例ページへ

外皮性能・空調計画・素材選定・外構設計まで、詳細な解説を掲載しています。