1. はじめに

パッシブハウスジャパン全国大会2025に参加し、最新の技術・設計・市場動向について学びました。今年は特に、新築以外の事業戦略、パッシブハウスの多様化、そして施主のリアルな声が印象的でした。本レポートでは、注目したポイントを整理してご紹介します。

2. 夢建築工房:リノベーション戦略の可能性

特に興味深かったのは、夢建築工房が取り組む「買取再販リノベーション」戦略。新築にこだわらず、地域を限定してリノベーションを進めることで、街全体の価値を高めるというアプローチが印象的でした。

🔹 ポイント

✅ 1980年頃の物件を長期優良住宅認定レベルまで改修 → 買取の際に基礎の仕様をチェックし、10か月ほどで販売まで進める

✅ 設計時間の効率化 → 作業工数を記録・分析し、削減できる部分を社内で検討

✅ 地域貢献のためのマップ作成 → 居住者が推薦するお店の詳細なマップを作成し、設置後すぐになくなるほどの人気

この「地域密着型のリノベーション戦略」は、単なる建物改修ではなく、街づくりと設計を一体で考える発想として、大工仲間とも共有したい視点でした。たい。

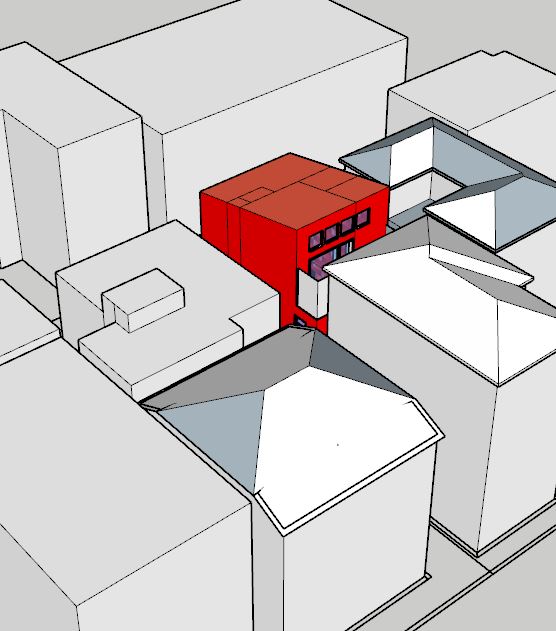

3. PHアワード:多様なパッシブハウスの広がり

今年のPHアワードでは、より多様なパッシブハウスが登場し、「性能のその先」が問われる時代に突入していると感じました。

🏆 今年の大賞(2作品)

✅ 追分宿・平屋のPH(設計:丸山さん) → 無駄のない動線計画とシンプルなプラン

✅ 長岡PH(施工:池田組) → 瓦と自然素材を活用した和風デザイン、積雪2メートル対応で耐震等級2

🔹 印象的だった受賞作品

✅ 岩村パッシブハウス(共同住宅型の社員寮) → 社会的意義のある取り組み + 大型パネルを活用した施工

🎯 注目の設計ポイント

✅ 機能性 + デザインのバランス → 「性能が良いのは当然。その先にどのような魅力を持たせるか?」が重視される傾向

✅ 大型パネルを活用した施工 → 施工の効率化と精度向上

✅ 社会的な役割を持つパッシブハウス → 省エネ住宅としてだけでなく、地域や企業の課題解決の場としての活用

海外事例では、低所得者向けの共同住宅がPHの新しい社会モデルとして採用されていますが、日本での実現にはさらなる議論が必要だと感じました。

4. 施主クロストークと認知度向上の課題:パッシブハウスの「価値」をどう伝えるか?

「PHはフルカスタム、ストレスがないのでプライスレス。」という言葉がとても印象的でした。

施主クロストークでは、パッシブハウスの施主にとって、「ストレスがない」という価値は非常に大きく、その価値はまさにプライスレスとのこと。

PHJからは、どうすればPHがもっと広まるか? PHをどうやって一般の人に伝えるか?この問題についてもアイディアをお聞きしています。

PHの認知度向上の課題

課題①:体感しないと分からない快適さ

→ 宿泊体験できるモデルハウスの提案が効果的?

課題②:どの層をターゲットにするか?

→ PHはハイエンド層向けが中心。しかし、施工可能な工務店の有無も大きな要因

課題③:PHJメンバーができること

→ SNSで施主のリアルな暮らしを発信し、「本当に快適な住まいとは?」を伝えるる

「パッシブハウスの価値を伝えること」は、設計者・施工者の発信に加え、住んでいる施主からの発信は大きな影響力を感じます。住んでいる施主の声は、PHの価値を伝えるうえで大きな影響力を持ちます。「実際に住んでいる人の体験談」は、設計者や施工者の発信以上に説得力があると実感しました。

5. メーカー展示ブース

全国大会では、高断熱高気密住宅に欠かせないメーカーのブースが並びました。その中でも特に注目したのが以下の2つ。

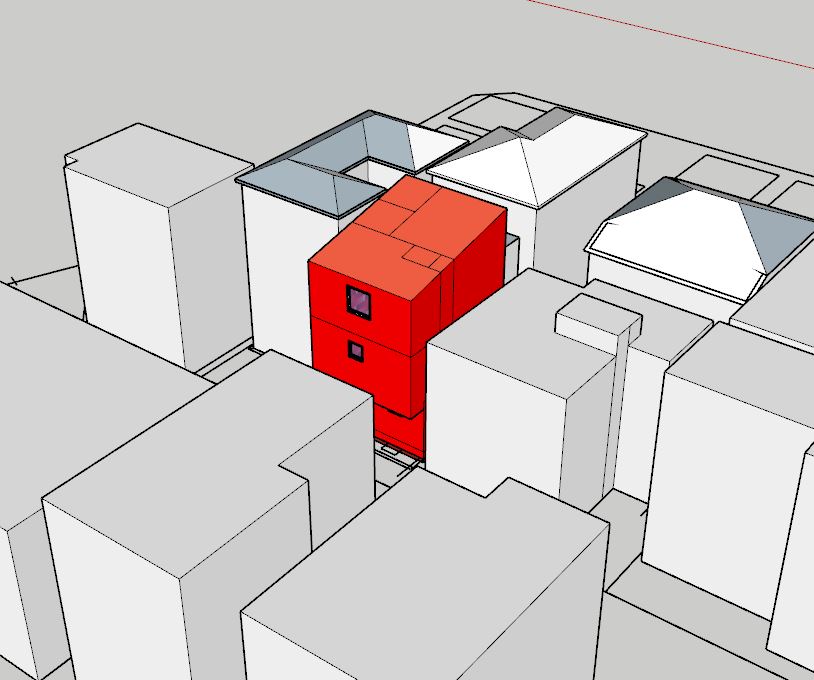

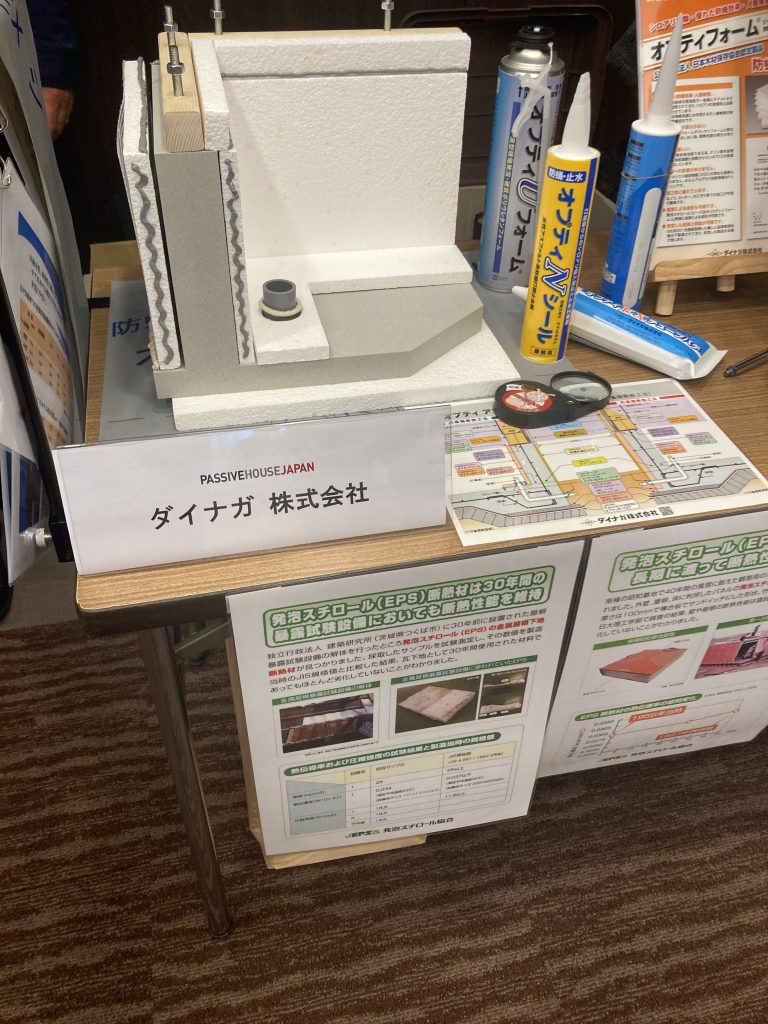

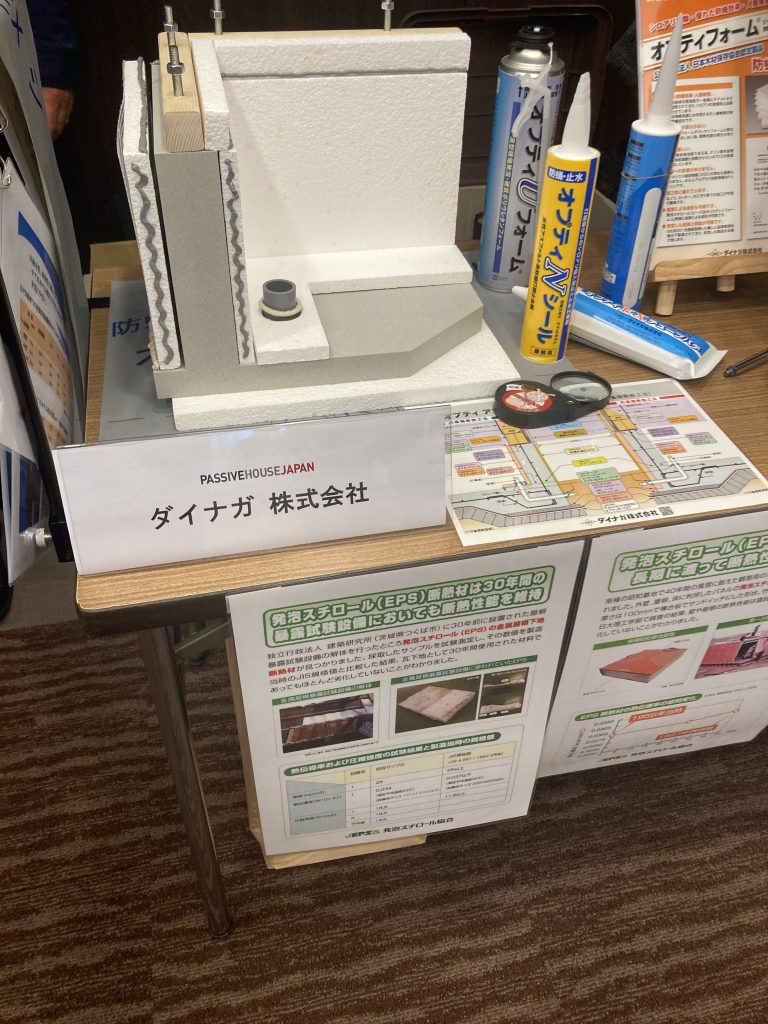

ダイナガ:防蟻基礎断熱工法

基礎断熱工法はシロアリからの被害、防蟻対策がとても大切です。ベタ基礎下に敷く防湿シートが一般的ですが、今回は防蟻効果があるオプティEXシートに注目しました。基礎断熱工法に必要な資材が一式そろっていて、中日サニオンの佐藤さんからお勧めされていたことを思い出しました。

防蟻基礎断熱工法

防蟻基礎断熱工法

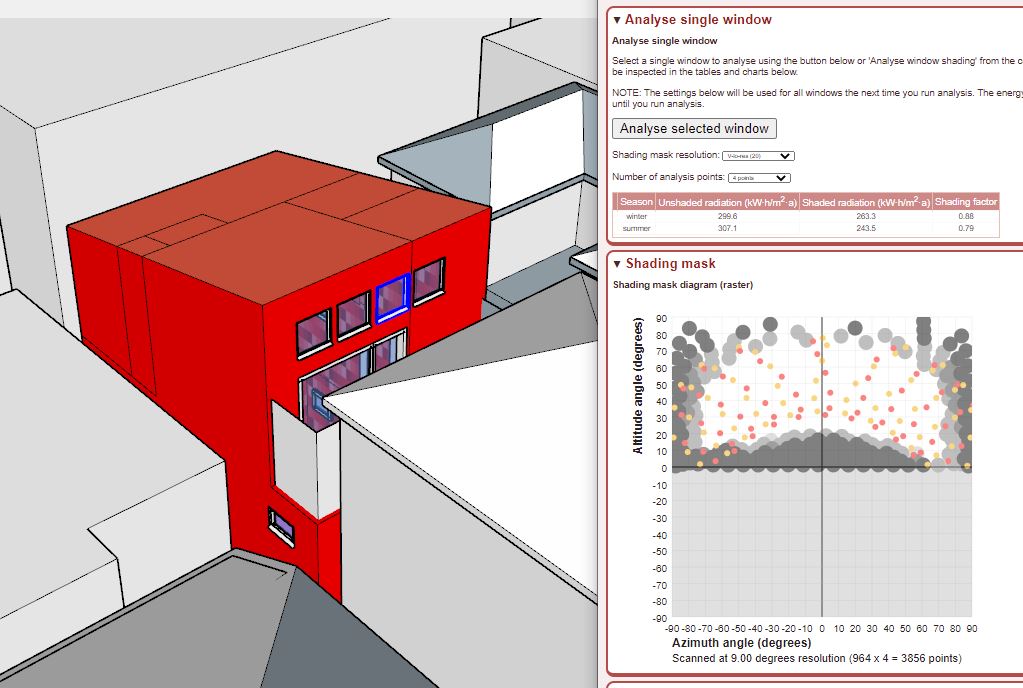

Zehnder:壁掛式全熱交換器

PHI認定の壁掛式のスケルトンモデルが展示されていました。さらに、PH基準以下の性能の住宅にも使える換気+冷暖房のモデルが今後登場予定とのことです。

壁掛式全熱交換機:CA_L925

壁掛式全熱交換機:CA_L925

6. まとめ:「性能のその先」を考える時代へ

今回の全国大会では、「パッシブハウスのその先は何か?」 が強く問われていることを実感しました。

・PHに暮らしている施主目線からの提案は、パッシブハウスの価値を広めるためには、「高性能住宅としての理想」を語るだけでなく、

✅ 宿泊体験できるモデルを確保し、体感できる機会を作る

✅ ハイエンド層と一般層、それぞれに合った戦略を考える

✅ PHJメンバーが施主の声を活かしながら情報発信を強化する

また、夢建築工房の「地域を豊かにするリノベーション戦略」には、設計者として学ぶべき点が多くありました。

「今ある住宅をどう生かすか?」という視点を持ち、「高断熱高気密の技術の向上」だけでなく、「その先にある住まいの価値」を探求していきたいと思います。

こうした体験を通じて 「本当に快適な家づくりとは何か?」 を考え続けながら、設計に取り組んでいます。

「自分の家にパッシブハウスの考えを取り入れたい」「高断熱住宅についてもっと知りたい」

そんな方は、ぜひ オンライン無料相談 をご活用ください。

📌 オンライン無料相談はこちら