先日、バウビオロギー研究会の定例セミナーに参加しました。

テーマは『高断熱住宅における冬季の低湿度の実態と室内空気質について』。講師は三田村輝章先生。

高断熱・高気密住宅の設計では空調換気設備がとても重要になり、つねづね関心のあったテーマでした。

高性能住宅はしばしば「冬の過乾燥が問題だ」と言われます。

けれども実際に住んでみて「乾いている」と感じる空気とは、どういうものなのでしょうか?

今回のセミナーは、その問いを再認識する内容でした。

実測と数値から見た乾燥の実態

まずはセミナーの内容を、簡単にまとめます。

従来の研究によると、北日本や東日本では「乾燥を訴える住まい手」が多い傾向があります。

これは地域の気候だけでなく、室温の高さや暖房の種類なども関係していると考えられます。

住宅における湿度の適性範囲は以下のように提示されました:

- 相対湿度:40〜60%

- 絶対湿度:7.6g/kg以上が目安

※ただし、結露のリスクを考慮する必要あり

また、人は湿度に対しては鈍感だという指摘も印象的でした。

「乾燥している」と感じるのは、単に数値によるものではなく、においや静電気といった感覚的な要因も関係しているのではないかという内容でした。

高性能住宅における実測結果も4件、紹介されました。

パッシブハウスを含んだ高性能住宅において、使われている暖房設備や換気設備、加湿器や空気清浄器など暮らし方の違いによって、室内空気質には明確な差が出ていました。

高性能住宅における“暮らし方”と“空気の質”の関係性は、今後も注目していきたいテーマだと感じます。

乾燥とは「体感」なのか?──感覚と言葉のズレ

このように乾燥の数値がある一方で、実際に住まい手が「乾燥している」と感じるのは、数値だけではとらえられない感覚的な一面があるように思えます。

人間は、温度の変化には敏感でも、湿度に対しては鈍感です。

ですから、私たちは、「埃っぽい」「静電気が起きやすい」といった、不快な違和感から、私たちは自然と「乾燥している空気」と判断している可能性がある──という指摘もありました。

その“言語化されない感覚”をあえて言葉にしてみるという試みが、今回のセミナーの中で印象的な提案でした。

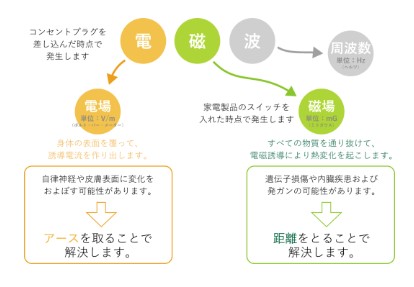

電磁波測定士の視点から──静電気と空気質

セミナーには、EMFA(日本電磁波協会)のメンバーも参加されており、「静電気を感じる空気は、たいてい乾燥している」という意見が紹介されました。

すると、講師の三田村先生から、「静電気って、測れるものなんですか? 測り方があればぜひ教えてください」という逆質問が投げかけられ、ちょっとした緊張感と好奇心が。

空気の帯電性──たとえば「静電気が起きると埃が引き寄せられる」といった感覚──を、もし静電気の測定によって“見える化”できれば、新たな空気質のとらえ方が見えてくるかもしれません。

日常的な感覚と、新たな測定技術。そのあいだに橋をかけるような対話が生まれたことは、とても印象深い瞬間でした。

実例から学ぶ:高橋建築さんのパッシブハウス

セミナーでは、実際に測定された住宅の実例も紹介されました。

特に印象的だったのは、いずれも高橋建築さんが手がけたパッシブハウス2件です。

いずれも室内空気質の測定に協力されており、高気密・高断熱性能に加えて、実測による検証を大切にされていることが伝わってきました。

こうした「つくる → 測る →見直す」という姿勢は、地域工務店の可能性と誠実さを感じさせます。

また、床下にシリカゲルを敷き詰めた住宅では、自然素材による調湿効果が数値としても現れており、工法や素材の選定、暮らし方の影響力をあらためて実感しました。

空気の“質”と設計のこれから

これからの住宅設計において、「空気の質」はますます重要なテーマになります。そしてその“質”は、単なる物理的な数値だけでは語りきれないことがわかりました。

数値で表せない「体感」や「違和感」を、どう捉えていくか。

その感覚と言葉を設計や測定に橋渡ししていくことが、より深く豊かな住環境づくりにつながるのではないかと感じました。

今後も、こうした実測データや他分野にまたがる議論に注目しながら、私自身の設計実務にも活かしていきたいと思います。