先月、国分寺にある「スタジオ・アース」の佐々木さんが主宰するワークショップに参加しました。テーマは、オールアースパウダーを使った塗り壁の施工でした。

建築士という仕事柄、現場ではどうしても「監理する側」に立つことが多くなります。

工程を確認し、精度を見て、判断を下す立場です。

けれどこの日は、そうした役割をいったん脇に置いて、

一人の参加者として、土に触れ、手を動かす時間を過ごしました。

数値も図面もありません。

あるのは、材料の重さと、身体の動きだけ。

その単純な関係の中に、住まいと身体を考えるヒントが、

静かに浮かび上がってくるような気がしました。

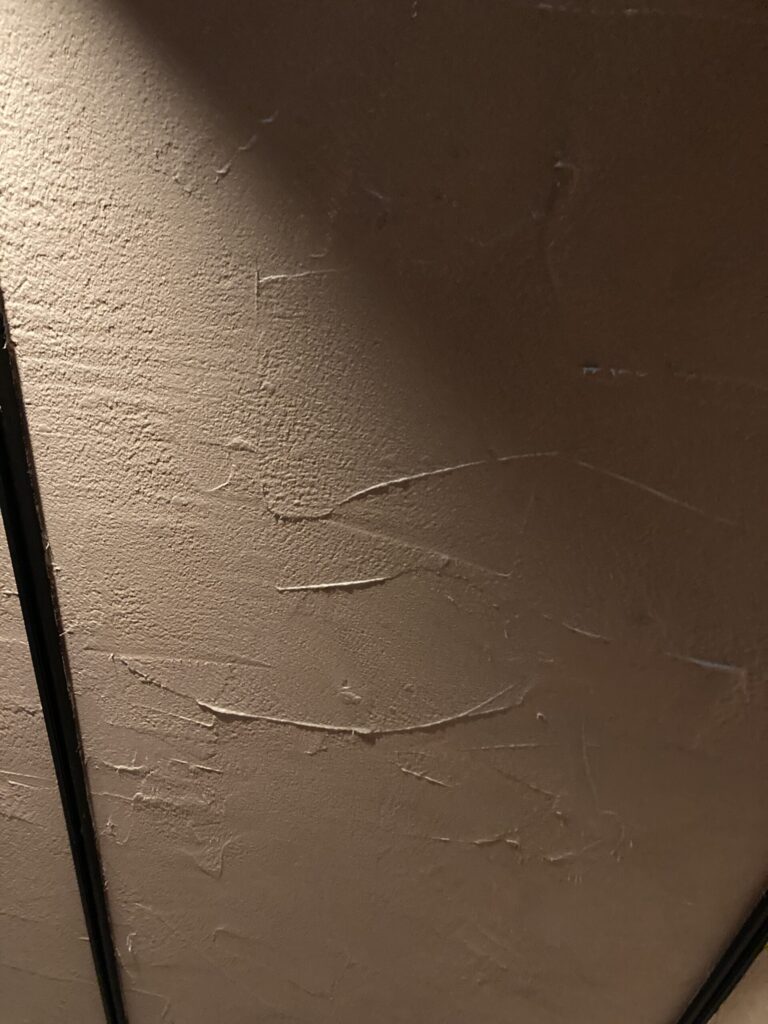

身体の輪郭、鏝(こて)の重み

ワークショップには女性の参加者も多く、現場は自然と役割分担が生まれていました。

壁の仕上げは女性陣、天井の施工は主に男性陣。

私は迷わず天井を引き受けました。

正直に言えば、初めてのDIYで天井を塗り続ける作業は、なかなか楽ではありません。

腕はすぐに重くなり、首にもじわじわと負担がかかってきます。

それでも、天井に鏝で材料を運び、身体全体でそれを伸ばしていくうちに、

材料の伸びと、自分の動きが、ふと同じになる瞬間がありました。そのときは、理由もなく、ただ気持ちがよかったんです。

その感覚を境に、周囲の音が少し遠のき、時間の流れも曖昧になっていきました。

目の前の天井と、手の中の鏝だけが残るような感覚です。

住まい手が自ら手を動かすDIYには、こうした没入の時間が、たしかにあるのだと思います。

常識を疑う、素材の純粋性

今回使用したオールアースパウダーは、素材としてもとても興味深いものでした。

主材は、メソポア構造をもつ珪藻土です。

高性能住宅の実務では、

「珪藻土はそれなりの調湿材で、過度な期待はしない」

という認識が一般的だと思います。

けれど、この素材は、その前提を少しずらしてくるように感じました。

印象的だったのは、組成の潔さです。

多くの塗り壁材に含まれるエマルション樹脂(化学接着剤)が使われていません。

メソポア珪藻土、白土、でんぷん、そして導電繊維のサンダーロン。

それだけです。

樹脂を含まないから、素材は呼吸を止めません。

役目を終えれば、土に還る。

電位を逃がし、湿気を受け止め、そして自然に戻っていく。

とても素直で、良い素材だとと感じました。

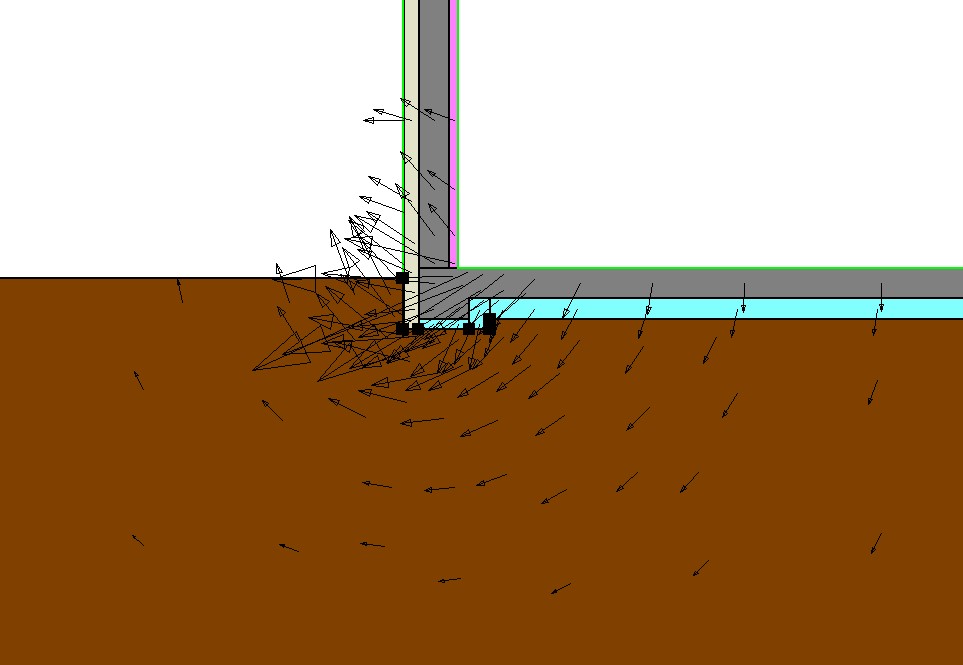

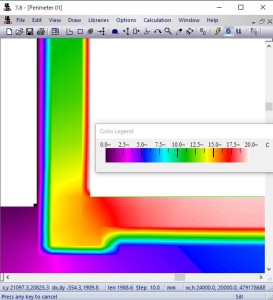

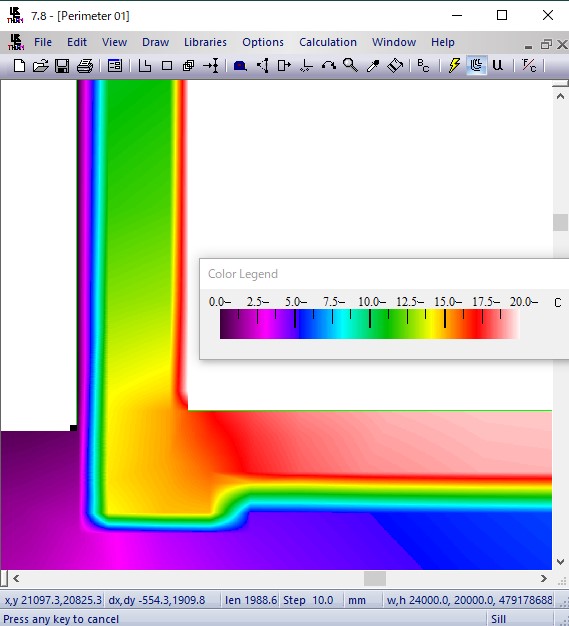

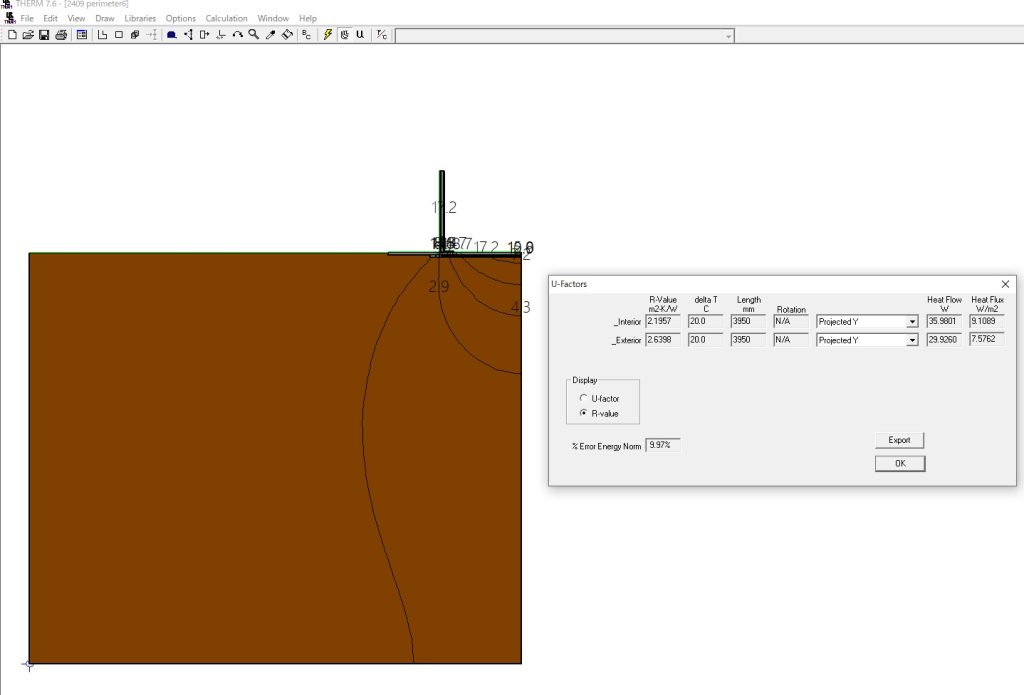

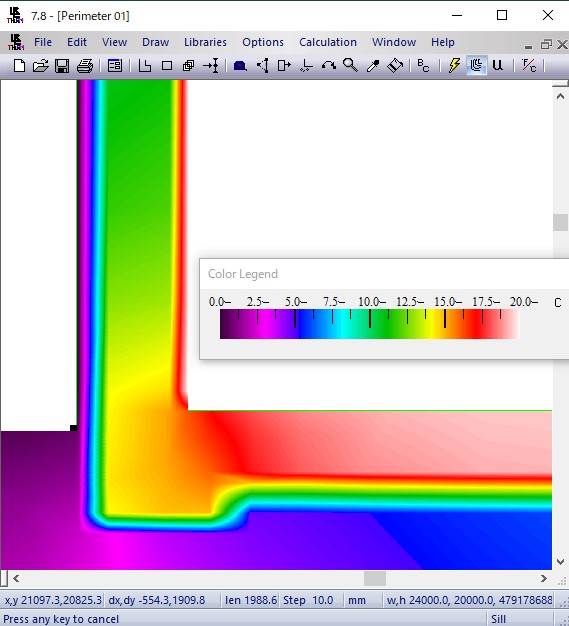

電場を「見える化」するということ

今回のワークショップでは、施工の前後で室内の電場測定も行われていました。

スタジオアースではおなじみの工程。

壁や天井にオールアースパウダーを塗る前の状態と、塗り終えたあとの状態。測定器の数値には、はっきりとした違いが現れていました。

電気は目に見えません。

電磁波も、空気のように、そこに「ある」ものです。

ふだん意識することなく暮らしているけれど、確かに空間の中に存在しています。

その変化が、数値として示されると、環境そのものが変わっていることを、実感として受け取ることができます。

導電繊維サンダーロンを含むオールアースパウダーは、壁内に滞留する電位を逃がし、電場を整える役割を果たします。

それは単なる塗り壁というより、空間の性質をそっと調律する層のような存在だと感じました。

素材を選ぶことは、空気を選ぶことでもあり、その場所で過ごす身体の環境を選ぶことでもあります。そのことを、数値と体感の両方で確かめられた一日でした。

既存住宅改修への、軽やかな一手

これまで自宅改修では、EP(エマルションペイント)やタナクリームなども使ってきました。

それぞれに良さはありますが、電場への配慮と、高い調湿性能を同時に満たす素材には、

正直なところ、あまり出会えていなかったように思います。

オールアースパウダーの大きな利点は、既存のビニールクロス下地を活かし、その上から施工できる点にあります(もちろん、適切な下地処理は前提ですが)。

既存壁を壊して廃棄物を出すのではなく、今の暮らしを包む薄い膜をそっと貼り替える。この軽やかさは、これからの既存住宅改修において、なかなか大きな意味を持つのではないでしょうか。

四街道のスタジオにて

このブログではこれまで、睡眠や室内環境を、設計や数値の視点から整理してきました。

今回の記事は、そこから少し離れ、身体がどう感じたか、という地点からの記録になります。

私は現在、設計事務所としての活動と並行して、「スタジオアース四街道」としても動き始めています。

今後は補助金も活用し、この拠点そのものをオールアースパウダーで施工していく予定です。

数値による測定と、身体感覚の両面から、空気や場の変化を確かめていきたいと考えています。

施工が整った際には、電磁波や素材の話に限らず、住まいと身体の関係について、静かに話せる場として開いていけたらと思っています。