地震の影響で地盤が液状化を起こしてしまい建物が傾いてしまったり等、様々な理由で基礎が沈下して傾いてしまった建物を直す仕事があります。

沈下修正工法と言って、おもに曳家(ひきや)さんが仕事をしています。

曳家というと建物を移動させたり、持ち上げて新たに基礎をつくり、また下ろしたりと、ダイナミックな仕事のイメージでした。

今回はそのイメージを払拭するセミナーに参加してきました。

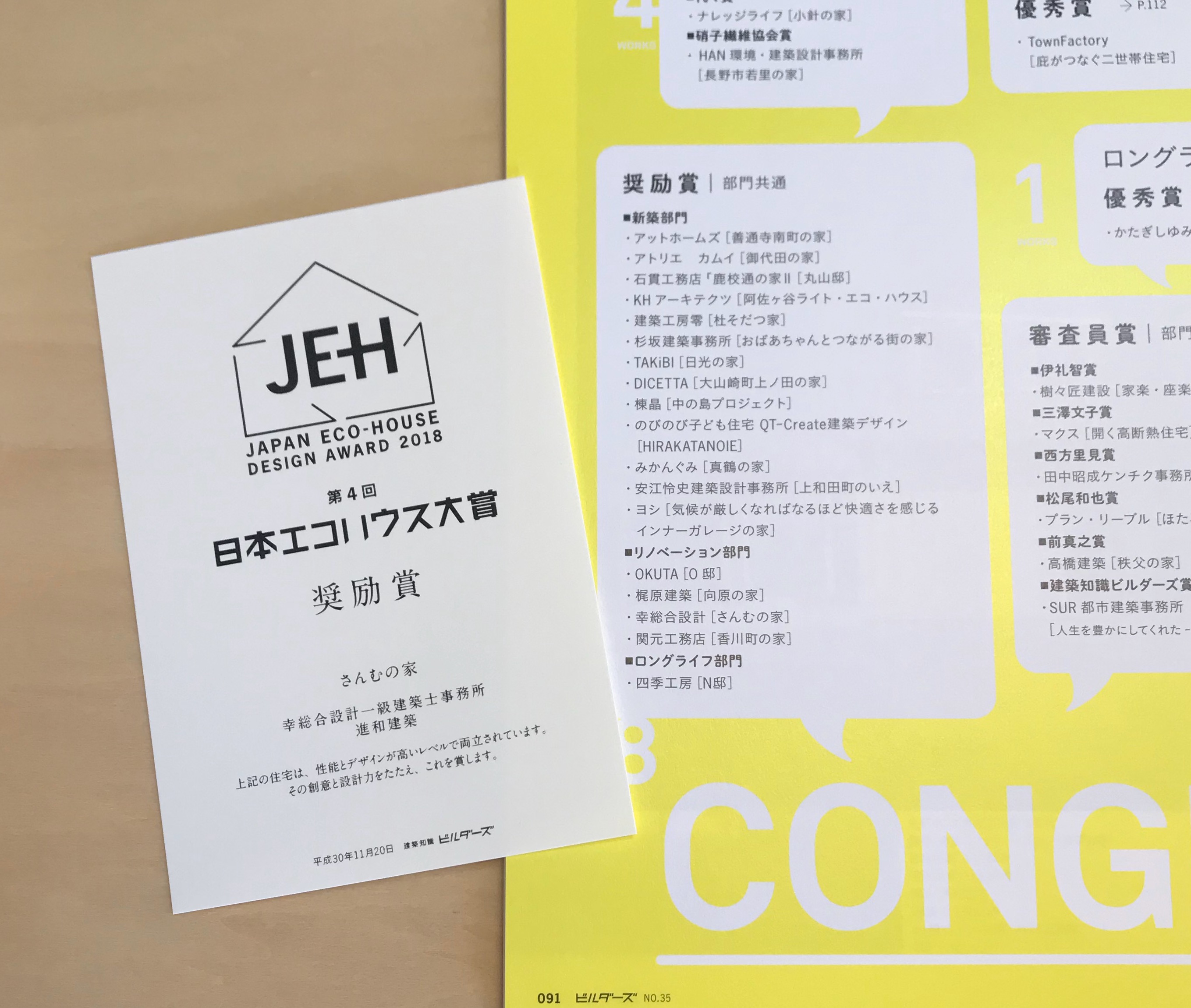

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

”杭の摩擦が解けて建物が再沈下する”

”曳家をしているときに建物の反対側が振動し始めた時の怖さといったら。。。”

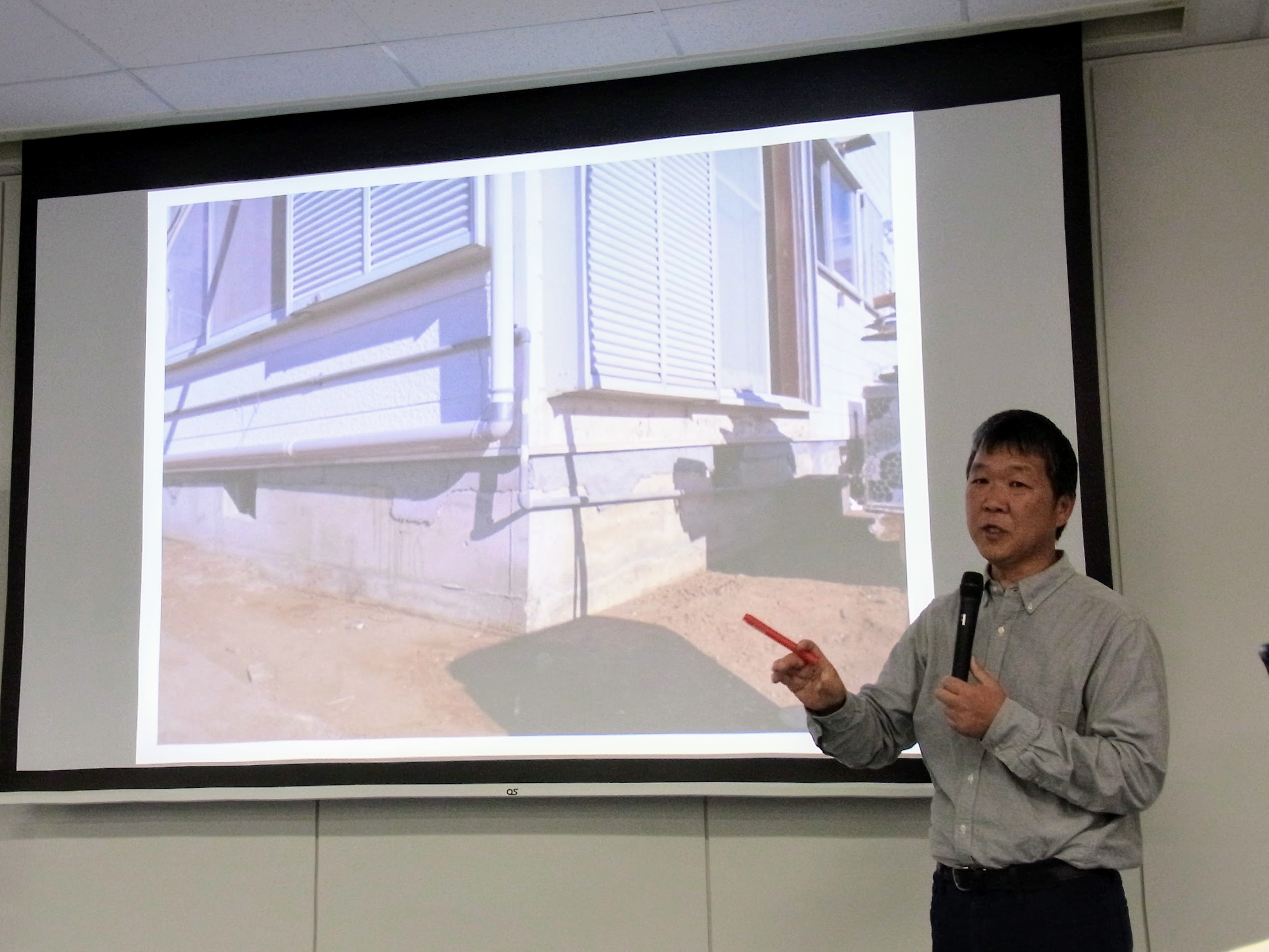

沈下修正工法のセミナーで曳家岡本の岡本棟梁の話で印象に残った言葉です。

セミナーの主催は東京建築士会さん、11月16日に開催されました。

曳家の仕事はダイナミックなイメージがありましたが、建物の上部構造を理解した上で、沈下修正をするときに移動する値は㎜単位。非常にデリケートな手間のかかる仕事です。

沈下修正工法には数種類の工法があり、それぞれの工法に特徴があり、地盤の状況によって工法を使い分けなくては効果が出ないとのこと。

全ての状況に対応することができる魔法のような工法はありません。

地味な作業を繰り返すことによって初めて安全に確実に建物の沈下を修正することができます。

また、基礎の種類や剛性によって、基礎を持ち上げる沈下修正が出来ない場合もある。そういった限界も包み隠さず話をされていました。

また北海道での地震で地盤沈下した建物を修正する時の基本的な考え方も話されていました。

北海道は凍結深度によって基礎の高さが高くなってしまうので基礎を持ち上げることが難しいとのことです。その対策として「土台揚げ」工法があるとのこと 。

「土台揚げ」工法*岡本棟梁のブログから抜粋

土台揚げ工法であれば、地下水位の問題もありません。浦安市入船地区では「布基礎」のお家が多かったことと、この水位の問題から「土台揚げ」工法が多く選ばれました。しかし土台揚げは地盤改良を伴う工事ではありませんので地盤が安定していること。再沈下が起こる可能性があることを認識しておいていただなくてはなりません。それでも1棟あたり300万円前後で沈下修正工事が出来ることから、選ばれていました。

*岡本棟梁Blog 沈下修正のことをまとめた記事----北海道地震で傾いた家を直すための参考意見です---

こちらの記事には、さまざまな沈下修正工法の良い点、悪い点がまとめてありとても参考になりました。

地盤にまつわる話は業者さんの話を鵜呑みにしてしまうことも多く、それではプロとして不勉強以外の何ものでもありません。

今回、岡本棟梁のセミナーで判断材料が増えたので、沈下修正の相談お頂いた時はお役に立てると思います。

[amazon_link asins=’4391151642′ template=’ProductGrid’ store=’sachisogo-22′ marketplace=’JP’ link_id=’c3811db4-eba5-11e8-8f49-8d7f26d7b5f9′]