1. 見学を重ねて気づいた、大型パネル建築の可能性

(1) これからの住宅設計に求められるもの

近年、高性能住宅の需要が高まり、施工の精度や効率化がますます重要になっています。

そんな中、大型パネルを活用した「高断熱・高気密住宅の効率的な建設手法」が注目されています。

先日、私はモック工場を訪れ、大型パネル工法の最前線を見学しました。

ここでは、建築家の丸山弾さんと大工の天野さんが、木製サッシの造作と大型パネル施工を組み合わせる試みを行っており、設計と施工の連携がどのように進められるのか を間近で学ぶことができました。

この見学を通じて、大型パネル工法が単なる施工の効率化にとどまらず、「設計の自由度」や「地域材の活用」にも適応できる技術であることを改めて実感しました。

(2) 大工不足の地域でも可能性を広げる大型パネル建築

以前見学した丹波山村の村営住宅では、大型パネルを活用し、大工不足の地域でも短期間で高性能な住宅を建設する事例が実践されていました。

このプロジェクトでは、現場作業を最小限に抑えながら、施工精度の高い省エネ住宅を実現する仕組みが導入されており、

地域の職人不足という課題に対応する手法として、大型パネル工法の可能性が示されていました。

これは、全国的に大工不足が進む日本の建築業界にとっても大きな示唆を与えるものです。

特に、都市部だけでなく、地方の住宅建設にも大型パネルを活用することで、設計の柔軟性を損なわずに持続可能な家づくりが可能になると考えられます。

丹波山村村営住宅見学会レポート:大型パネル工法と地域材の未来

(3) 地域材と大型パネル建築の融合

今回の見学で印象的だったのは、モック工場では紀州材を活用した大型パネルが製造されていたことです。

しかし、千葉県にはサンブスギという地域材があるにも関わらず、まだ十分に活用されていないことに課題を感じました。

日本では、地域材の活用が進みにくい要因の一つとして、規格化されていない木材の安定供給の難しさが挙げられます。

しかし、大型パネル建築の技術が進化することで、地域材を標準化し、適切な品質管理のもとでプレカット・加工する仕組みが可能になるかもしれません。

過去のセミナーで学んだヘルマン・カウフマンの建築では、地域材を活用しながら「設計の柔軟性」と「施工効率の向上」を両立する手法が実践されていました。

この視点から考えると、日本の住宅設計においても「地域材 × 大型パネル建築」の組み合わせをもっと積極的に活用できる可能性があると感じました。

2. モック工場で得た知見

(1) 大型パネルの製造プロセスとそのメリット

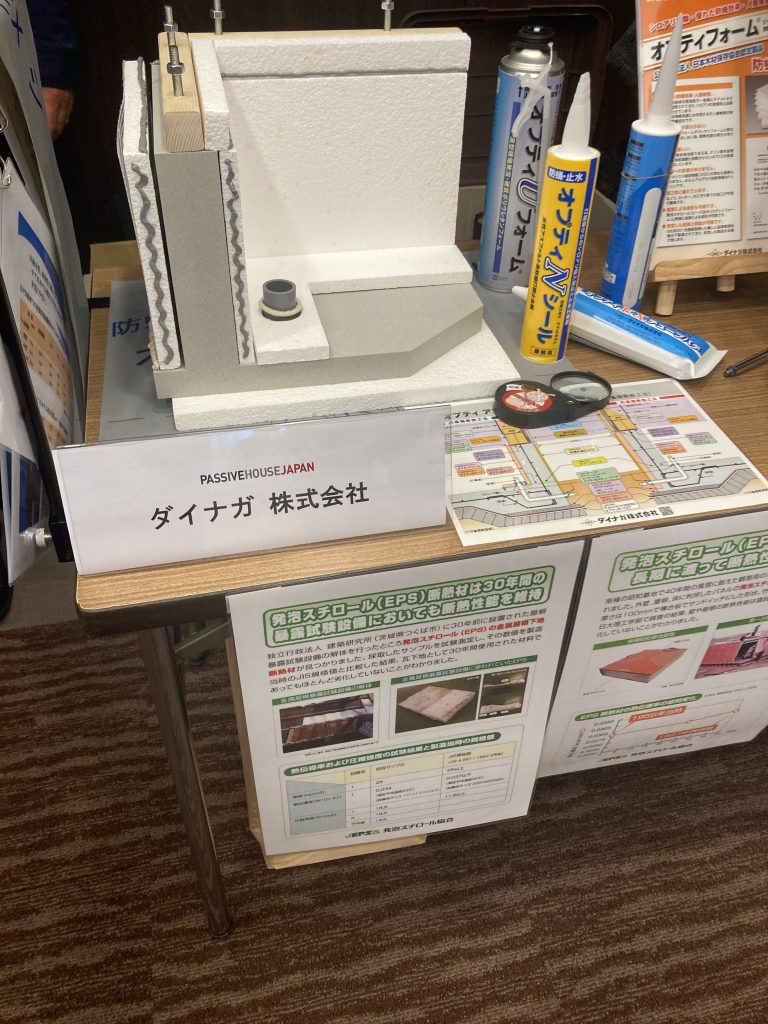

私が訪れたモック工場では、大型パネルが工場内で精密に製作されています。工場という安定した環境で作業するため、現場での天候や施工状況の影響を受けず、高い品質が維持されています。

例えば、高断熱住宅では、従来の現場施工だとサッシの重量増や断熱材の追加により工事の負担が大きくなることが問題でした。しかし、ここで製作される大型パネルは、均一な品質と精度を実現し、現場での作業時間や労力を大幅に削減します。これは、住宅の省エネ性と施工効率の向上に直結する大きなメリットです。

(2) 建築家と大工の協働で生まれる設計の柔軟性

また、現場では建築家と大工が直接コミュニケーションをとりながら、外部の木製サッシを造作するプロセスが行われています。

例えば、丸山さんの設計図面に基づき、天野さんが実際の施工で最適な木取り方法を提案するなど、単なるマニュアル通りではなく、現場ならではの柔軟な対応が見受けられました。こうした協働は、規格化された大型パネル施工でも個性的な家づくりを実現する鍵となります。実際に、この手法を取り入れることで、住まいのデザインに自由度が生まれ、将来的には施主のニーズに合わせたカスタマイズも可能になると感じました。

(3) 地域材の活用と未来の建築への展望

さらに、塩地さんのレクチャーから、今後全国に大型パネル工場を展開し、地域の森林資源を活かすという先進的な取り組みを知りました。

この技術は、地域材(例えば、紀州材など)を利用することで、地元の林業を活性化しながら、同時に輸送距離を短縮してトラック輸送の問題を解消するというものです。実際、輸送距離が8時間以内であれば、物流の効率が大幅に向上し、現場での人手不足や施工の遅延にも対応できるとのことです。

こうした取り組みは、従来の工法とは一線を画し、将来の住宅づくりに大きな影響を与える可能性を秘めています。これからの住宅設計では、単に技術的な側面だけでなく、地域全体を巻き込んだ持続可能なアプローチが求められるでしょう。

3. カウフマン流プレファブ建築の分析

(1) 持続可能な建築の考え方

カウフマンが活動するフォアアールベルク州では、地域材の活用を前提にしたプレファブ建築が普及しています。

この地域では、工場で精密に加工された木材を用いることで施工精度を向上させ、同時にエネルギー消費を抑える というアプローチが進められています。

この手法は、地域経済の活性化にもつながるという点で注目されています。

たとえば、地域の森林資源を適切に管理しながら活用することで、環境負荷を減らしつつ持続可能な家づくり を実現できます。

これは、地域の木材を活かした省エネ住宅を求める日本の施主にも、非常に参考になる考え方です。

出典:Hermann Kaufmann Architekten: Architecture and Construction Details

出典:Hermann Kaufmann Architekten: Architecture and Construction Details

(2) モック工場の取り組みとの共通点

現在の大型パネル工場では、施工精度の向上や現場での作業軽減 が実現されています。

この技術を全国に広げることで、輸送コスト削減・地域材の活用・職人不足の解消といった、日本の建設業界が抱える課題にも対応 できる可能性があります。

特に、日本ではトラックドライバーの労働規制強化によって、長距離輸送の負担が増えています。

大型パネルの生産を各地に分散させることで、輸送距離を短縮し、工期の安定化につなげることができるでしょう。

これは、フォアアールベルク州の成功モデルに近づく第一歩とも言えます。

出典:Hermann Kaufmann Architekten: Architecture and Construction Details

出典:Hermann Kaufmann Architekten: Architecture and Construction Details

4. 新たな視点: 地域材とプレファブ工法の未来

今回の見学では、建築家と職人が協働しながら、新たな建築手法に挑戦している姿が印象的でした。

従来のプレファブ工法と違い、設計と施工がより密接に連携し、柔軟な対応が可能になることを実感しました。

また、フォアアールベルク州のカウフマン建築と比較すると、

日本の地域ごとの特性を活かしたプレファブ建築のあり方を考える必要があると感じました。

- 千葉県における大型パネル工場の活用

- JAS製材の品質管理と流通体制の整備

- 地域材の供給網の確立

など、まだ多くの課題はありますが、地域材×プレファブ工法が日本の建築業界に与える影響は大きいと確信しています。

5. これからの建築と地域材の可能性

(1) これからのプレファブ建築

気候変動や地球温暖化への対応として、住宅の省エネ化と高性能化は今後さらに求められるようになります。

その一方で、断熱性能の向上や高性能サッシの採用により、住宅の重量が増加し、大工の負担も増しているのが現状です。

この課題に対して、プレファブ建築(大型パネル工法)を活用することで、施工負担を軽減しつつ、高い品質を維持する という解決策が考えられます。

具体的には、工場で高精度に加工された大型パネルを使用することで、断熱・気密性能を確保しながら、現場での組み立て作業を効率化することが可能になります。

つまり、大型パネル工法は、「省エネで快適な住まいを実現するだけでなく、施工の効率化や品質向上にも貢献する」 新しい家づくりの形として注目されているのです。

大型パネルの建て方

大型パネルの建て方

(2) 日本での活用のヒント

日本の建築業界においても、地域材×プレファブ技術の融合 は、今後の住宅設計の大きなテーマになり得ます。

すでに、ウッドステーションの塩地さんが全国に大型パネル工場を展開し、地域材の活用を促進する計画 を進めています。

この動きが広がることで、以下のようなメリットが期待できます。

- 地域材の活用が進み、林業の活性化につながる

→ これまで利用されにくかった地域の森林資源を有効活用できる

- JAS製材などの品質管理が標準化され、流通がスムーズになる

→ 一定の品質基準を持つパネルを安定供給しやすくなる

- 施工効率が向上し、工務店や職人の負担を軽減できる

→ 施工の均一化により、作業の負担を軽くし、工期の短縮にもつながる

特に、「地域材を活かしつつ、設計の自由度を損なわない家づくり」が実現できる点は、今後の住宅設計にとって重要なポイントです。

(3) 設計にどう活かすか

今回のモック工場での見学では、大型パネル工法は設計の自由度を損なうものではなく、むしろ柔軟なデザインを可能にする技術であることを改めて実感しました。

特に、大工による造作建具の取り付けプロセスを大型パネルと組み合わせる試みを目の当たりにし、「工業化された建築」ではなく、「職人の技術と組み合わせた新しい住宅づくり」が可能であることがわかりました。

この技術を設計に活かすことで、以下のようなメリットが考えられます。

大型パネル+造作サッシ

大型パネル+造作サッシ

地域材の活用 × 施工精度の向上

工場で加工された精密な大型パネルを使用することで、施工誤差を減らし、現場の負担を軽減できます。さらに、地域材を活かしたパネル設計により、木の質感や断熱性能を最大限に活かした住宅が実現できます。

建築家と大工の協働によるデザインの柔軟性

今回の取り組みでは、建築家の設計意図を大工が適切に解釈し、大型パネル化して施工するという流れが印象的でした。これにより、従来のプレファブ住宅のように「決まった形の家を作る」のではなく、施主の要望に応じた自由なデザインが可能になります。

高性能住宅と効率化の両立

大型パネル工法では、高断熱・高気密な住宅を、工期を短縮しながら高精度で建設できます。施工のばらつきを抑え、現場の負担を減らしながら、快適な住まいを実現することが可能です。

地域材を活かしながら、高性能かつ自由な設計を実現できる大型パネル工法。

今後の設計では、これらの技術をどのように活用するかが重要な鍵となります。

まとめ

大型パネル工法は、単に施工効率を上げるためのものではなく、地域材を活かしながら、省エネ住宅の可能性を広げる手法として、今後の住宅設計に大きく貢献できる技術です。

今回の見学を通じて、施工精度の向上や現場での作業軽減だけでなく、設計の自由度を確保しながら、将来的には地域材を活用する方法もある ことが分かりました。

また、地域ごとに異なる木材やデザインを活かした大型パネル工法が可能になれば、これまで「工業化された建築」として見られていたプレファブ建築のイメージが変わり、より柔軟で持続可能な住宅設計が実現できる可能性があります。

もし、地域材を活かした高性能な家づくりに興味がある方 は、ぜひ一緒に最適な設計を考えていければと思います。

👉 大型パネル工法と地域材の活用について、詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

🔗 関連記事: